他所做的事,是剝了我的皮──

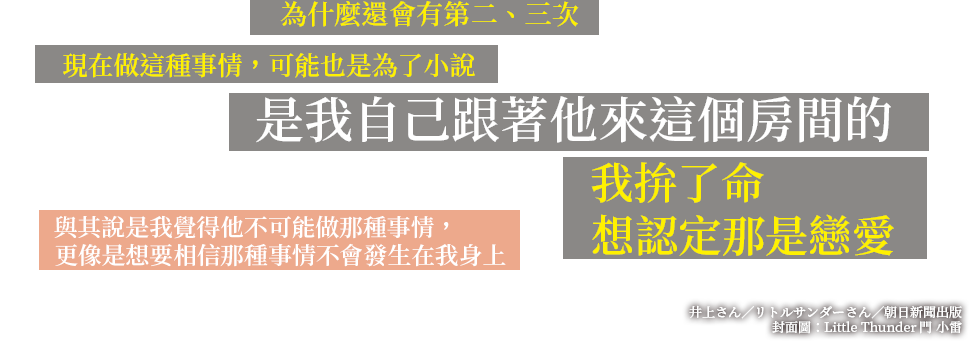

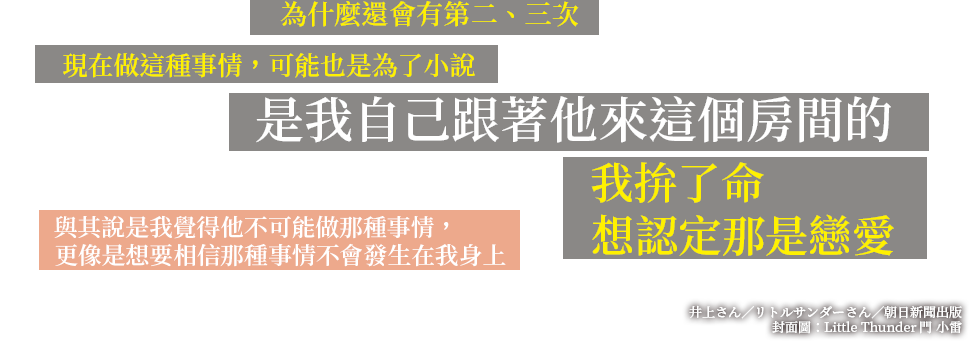

從那天起,曾懷抱書寫夢的咲步,就沒辦法再寫出任何東西了。明明已經過了七年,光是看到新聞出現「月島光一」四個字,那個男人的髮膠氣味、手的觸感、他壓在自己身上的重量……都依然清楚地留在身上。

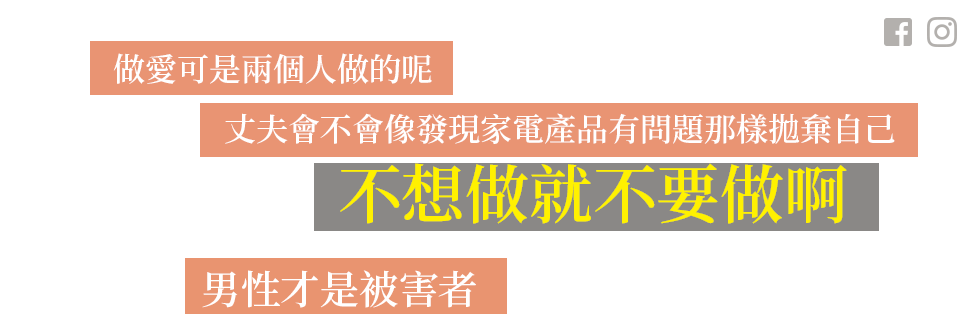

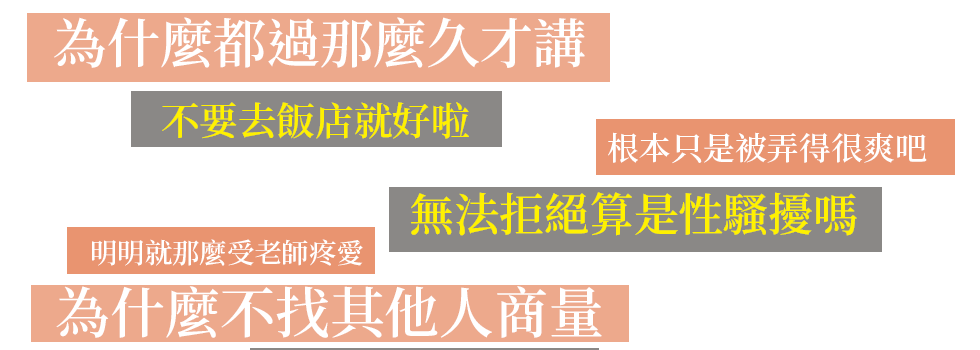

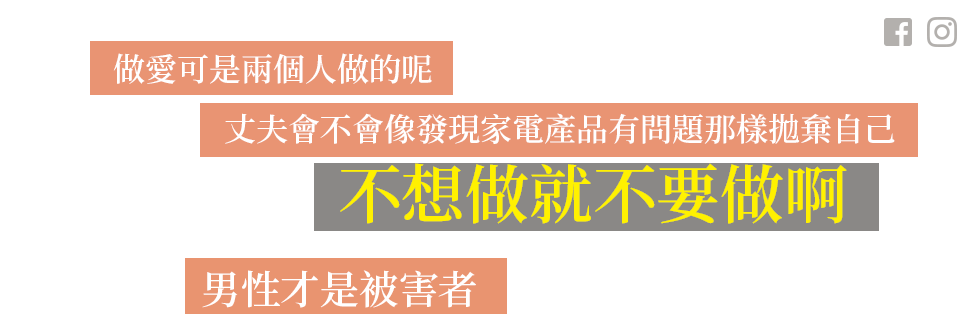

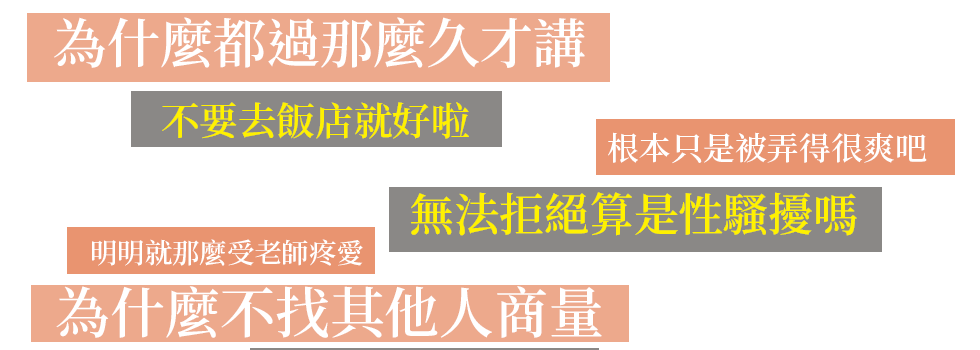

七年來,咲步不斷告訴自己這些都「沒什麼」。能讓月島老師如此「偏心」,同學們都說自己很「幸運」。那不過是小說指導的一部分,要寫小說的人,不能把那種事看得太嚴重。

她不過是喪失了開心、美味、漂亮之類的感受,面對人群,得先將笑容從口袋拿出來貼到臉上。不過是明明愛著丈夫,卻老是覺得陌生,明明想要孩子,卻不想用這個身體生下孩子。不過是時時刻刻擔心別人發現,卻又因為沒人知道而難過。

彷彿過日子的人不是自己,而是外皮之類的東西。為了徹徹底底脫下身上那件沾滿泥濘的外套,咲步做了一個意想不到的決定……

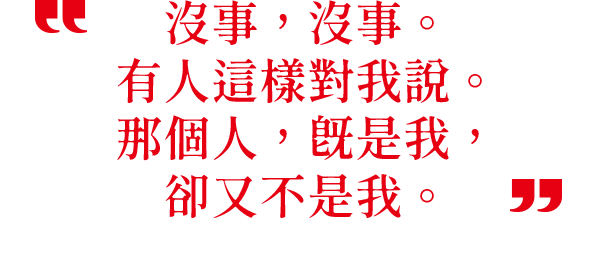

我們都受傷了。

同一片風景,無法再置身事外,或笑得簡單。

與他人的擦身變得膽怯,每個陌生眼神都使人心慌。

寧可假裝雲淡風輕,也不願再挖掘藏得太深的真心。

傷害從不是我們的選擇,但可以決定如何對待傷口的人,只有自己。

也許是細小而緩慢的再生,也許是每天比昨天多說一點話,

我們不是做錯,只是受傷了──

能這麼想的時候,是不是能去相信有好一點的可能?

井上荒野いのうえ あれの

一九六一年生。一九八九年以〈我的紐瑞耶夫〉榮獲費米娜獎,二○○四年以《潤一》獲得島清戀愛文學獎,二○○八年以《切羽》奪下直木賞,二○一一年《別去那裡》得到中央公論文藝獎、二○一六年《向紅》得到柴田鍊三郎獎、二○一八年以《那件事今天別談吧》獲頒織田作之助獎。

著作有《是媽媽做的》、《被寫下的愛人》、《在那邊的鬼》等。

「在寫這本小說之前,我讀了關於性暴力的經驗談。光是閱讀就讓我感覺內心的某些東西被帶走了。……我們都可以成為小說中裡面的人物。至今將受害者與加害者看作他人的人,讀完這本小說,若能將他們視為自己的延伸,為世界帶來些許改變,會很讓人欣喜。」

那是刊載在體育報紙上的報導,新患者的飼主在候診室裡翻閱那份報紙。她是二十多歲的女性,帶了一隻雜種小貓要接種疫苗。她身穿香奈兒風格的毛呢套裝、腳踩高跟鞋,從托特包裡拿出的卻是體育報紙,因此咲步打量著對方,心想這人真是帥氣呢。

女性嘩地將報紙翻面折起的時候,刊有那篇報導的那一面就映入了人在櫃台的咲步眼裡。報導上那男人的名字,還有臉,那股氣味瞬間就出現在鼻腔。就像是甘甜的藥草酒,是那個男人髮膠的氣味。那股想像中的氣味,甚至比走在路上時旁人擦肩而過飄來的相同氣息還要濃厚。咲步就好像被人猛地一把抓住了胃部,忍不住彎下腰。

女性還沒有翻到下一頁,所以那男人的報導還在咲步的眼前。就算想別開眼睛也辦不到,就像是他用兩隻手抓住自己的臉固定。男人的臉龐,雖然嘴角略略上揚但眼神相當銳利,表情看起來像是在笑、也像是生氣。記憶中也是那樣的表情。雖然標題下半段被女性的手遮住了,還是看得出來那是讚揚男人的報導。又有某個人獲得大獎了,托他的福。

沒什麼的,咲步這麼想──她一直都這麼做。不需要別開眼睛,只不過剛好是自己知道的某個男人上了報紙,就只是這樣。氣味變得越來越濃,彷彿那男人近在身邊。彷彿那男人的頭就在自己的胸部上。胃又再次被揪緊。女性將報紙翻到下一頁。

咲步離開了櫃台,幸好附近沒有醫師也沒有護理師,不然自己一定相當可疑。她進了廁所關上門,馬上將中午吃的東西都給吐了出來。

「咲步。」

在上班前的早餐餐桌上,丈夫俊喚著自己。咲步緊張兮兮看著丈夫的臉龐:「嗯?」從今天早上開始,丈夫就看起來有些坐立難安。或許他終於發現了。雖然他不可能會發現,但也有可能是誰、或者什麼蛛絲馬跡告訴他那件事情。已經遠離許久的不安就像是原先一直躲在門後陰暗處,此時卻大喇喇地侵門踏戶走進咲步心裡。

「妳有沒有事情要跟我說?」

俊微笑著。雖然他的語氣不像是在逼問,但笑容明顯和以往不同。

「什麼事?」

咲步忍不住站了起來。他知道。他知道了。不安幾乎完全成形,真想馬上逃走。俊狐疑地抬了頭,咲步從廚房吧台上拿起了咖啡壺,為丈夫的杯子加滿後,又倒向自己的杯子。盡可能放慢速度──就像是要延後那最糟糕的時間降臨。

「咦?沒有嗎?真的嗎?」

「沒有啊,怎麼了?」

丈夫的表情有些困惑,或許根本不是我想的那件事情。增田家啊,丈夫忽然脫口說出鄰居的名字。他們是一對七十歲左右的夫妻,相當多管閒事。

「昨天我回來的時候,有人叫住我,結果是增田太太。」

咲步默默聽著。增田夫妻有可能知道那件事情嗎?不可能吧。但可能性或許並非零。咲步有時候會忍不住想著,也許這個世界上除了自己以外的所有人,包含丈夫在內,其實全都知道那件事情吧?大家都知道卻保持沉默、帶著厭惡感然後打量著咲步安然生活的樣子。

「咲步,妳昨天去了松本藥局吧?」

「是有去……」

「增田太太好像也剛好去了店裡,說看見妳正在買驗孕劑。」

「我沒買啊。」

一方面鬆口氣、一方面有些生氣,咲步的聲音略略拔高了些。原來是這樣,但是當然,並沒有因此覺得太好了。

「我買的是腸胃藥和浴室清潔劑。」

「沒有買驗孕劑喔?哎呀,原來如此,抱歉。增田太太還說得自信滿滿呢。」

「她也真是的。」

「真的是,搞什麼啊。她還突然拍我的肩膀說什麼恭喜啦!就算真的有買,也還不知道結果吧。」

「下次別再跟她聊了。」

「才不會呢,抱歉問了奇怪的問題。」

俊再次微笑,他很努力用尷尬來隱瞞失望。你不該為了這件事情道歉。咲步實在無法將這話說出口。因為接下來的那些話語──或許該說是吶喊,似乎就會像植物的地下莖一樣,一整串咻地被拉出來。

兩個人一起出了家門,俊走向車站、咲步則騎腳踏車去動物醫院。咲步在抵達醫院前,路過其他公寓時將腳踏車停在垃圾回收處旁。她從口袋裡拿出驗孕劑的盒子,塞進垃圾袋之間。

生理期已經晚了十多天。

快要兩星期了。當然俊並不知道這件事情。雖然他想要孩子,但因為目前還想著要順其自然,所以他們並沒有努力先算排卵日再來進行性行為,當然他也就不知道妻子的月經週期。他肯定是相信,妻子如果生理期晚了絕對會馬上告訴他。這次會開口問「有沒有事情要說?」想必也是認為妻子會滿臉笑容告訴他「有好事」吧。畢竟丈夫向咲步說想要孩子的時候,咲步也同意。

「早安。」

換上水藍色的制服,咲步走進辦公室。早安。早啊。好冷喔。護理師和醫生們紛紛打著招呼。咲步微笑著。只要有人開了玩笑,她也會大家一起發出笑聲。這樣一來就能夠確保自身──應該沒有人覺得不自然吧?應該沒有人發現,咲步總是慌慌張張把笑容和笑聲從口袋裡拿出來、急忙貼到臉上的吧?

沒有人知道。沒有人知道我發生了什麼事情。咲步想著──或許其實丈夫和大家都知道,而他們知道與不知道這兩種想法在腦中出現的頻率相同,也一樣都帶著一股寒意。雖然無比害怕有人知道那件事情,卻又為了沒有人知道而感到心傷。為什麼沒有人知道呢?那種事情是被允許的嗎?明明我是這樣痛苦,為什麼那個男人卻能理所當然地笑著,還用自命不凡的姿勢讓人拍照呢?

九點,要開始診療了。拉起大門的百葉窗並打開門鎖,等在門前的動物患者和飼主們……今天早上是兩組走進門來,同時電話鈴聲也響了起來。離電話最近的是咲步,因此她拿起了話筒。在出聲前遲疑了一下。會不會是增田太太因為多管閒事而打來要說些什麼?又或者是那男人。咲步,今晚有時間嗎?他可能會像當初那樣對自己這麼說。不會吧。不可能的。咲步覺得支撐自己的東西,似乎在顫抖下被搖出了身體。您好,這裡是愛心動物醫院。拚了命擠出平靜的聲音,結果打來的是顧客尾上,貓咪摩爾的飼主。掛掉電話,咲步去找負責的深田醫師。

「摩爾好像沒辦法吃東西了。」

她將這件事情告訴正在檢查室中看X光片的深田醫師,貓咪似乎嘴巴裡會痛、還有早上停打胰島素的事情。

「唔……」

深田醫師皺起了素淨的臉龐。在這間醫院裡的五位獸醫師當中,深田是特別溫柔的醫師,每次聽到患者的情況不好,就彷彿是自己的寵物出了事那樣痛苦。

「牠等等會過來嗎?」

「說是下午會馬上過來。」

「我知道了。唔,會是牙周病嗎……」

摩爾已經是老貓了,原先就有糖尿病,除了必須加以控制之外,最近又出現許多其他問題。深田醫師將X光片放在桌上,急急忙忙走出房間,拿了摩爾的病歷表回來。一邊碎念著摩爾幾歲啦並翻閱著病歷。

「剛來的時候十歲……已經十七歲啦。牠都來這裡七年了呢,不管是摩爾還是飼主都很努力呀。」

深田醫師繼續說著,很可能是腎臟的問題引起發炎呢,咲步的心思卻停留在「七年」那個詞彙上。因為每年都忍不住數著,在那件事情發生過後,已經過了多少時間。和摩爾與疾病搏鬥的時間相同,今年是第七年了。

「摩爾初診的時候,柴田小姐還在那邊對吧?」

「是的。」

咲步僵硬地點點頭。「那邊」是離此約十公里左右的分院,由於醫院內的人事調動,咲步在大約六年前調到這間總院來。當然那件事情不是在醫院裡發生的,所以分院的人一無所知。但是那件事情發生的當下,咲步是在分院工作。醫院詢問調動意願的時候她感到放下心來,覺得有種能夠將沾滿泥濘的外套脫掉的感覺。結果現在卻仍穿著那件外套。

「對了,那個……愛心通訊!」

深田醫師似乎想起了什麼,輕拍著咲步笑了起來。

「有時候會有人拿過來,我都很期待耶,那個是柴田小姐妳寫的對吧?」

「饒了我吧。」

「為什麼?很有趣啊。妳可以再寫寫那類東西嘛。」

「我絕對不會寫的。」

咲步努力在說這句話的時候帶著笑容,深田醫師也笑了,走出檢查室。

咲步想起了紅色筆記本。

紅色布帛上印著封面圖案、線圈型的B5大小筆記本,咲步在那本子上寫日記。寫左頁的時候因為拿筆的右手會卡著線圈不好寫,所以文章都只有寫到每頁中間就換到下一行。右頁則是滿滿的從頭寫到尾。打開筆記本的時候,就會回想起那個情景──因為除了書寫以外,也曾不斷重讀先前寫下的東西。

從專科學校時代就開始寫了,進入愛心動物醫院就職、成為分院護理師以後仍然繼續書寫。筆記本總共有六本。咲步並非依照年份更換,而是把筆記本的每一頁都寫滿以後,就換新的一本。本子雖然算薄,但她每天寫的文章並不短。要是可以不用在意睡眠時間,或許能寫更多呢。

她喜歡書寫。她不是只寫下那些實際發生的事情,而是想像著將來或者背地裡發生了什麼事情,然後都寫下來,很容易就滿到格子外,結果最後成了公告欄的新聞。A4大小的紙張上大多填滿貓咪或狗狗走失的資訊、尋找領養者、疫苗接種公告等,在僅存的小小空間裡,則刊載了有如周邊雜記般的散文、又像是小說的短文。一開始只是用家裡的電腦做好之後列印出來,每個月貼一張在醫院的公告欄上,因為其他工作人員和飼主們的評價都很好,也有很多人說想要帶回家,所以就印了三十張左右放在櫃台上。標題是《愛心通訊》。當時出到第幾號呢?在沒辦法繼續寫紅色筆記本以後,也曾因為可能會被問為何不做了,所以姑且還是有做出幾次普通公告。但還是會有人來問怎麼只有普通公告和尋找領養者的內容,沒有平常的短文?咲步只好半開玩笑地說「我遇到瓶頸」。之後就連要這樣與人問答都覺得痛苦,只好放棄製作。正好當時醫院也來詢問調動到總院的意願,這樣就不會再有人問了。

紅色筆記本。以前是喜歡書寫的,從二十歲左右開始寫的紅色筆記本。最後一本寫的並非日記,而是一開始就以小說風格寫下的筆記。原先想著今後要多多記下這類筆記,一邊覺得相當興奮,不斷重讀這些內容。某天起就無法再寫了。無論要寫什麼,都會感受到那股氣味。那男人髮膠的氣味。紅色的筆記本。咲步原本是喜歡書寫的。

曾懷抱書寫夢的咲步,無法再寫任何東西了。自那之後的七年,所有的開心、美味、漂亮的情感不復存在。自己在煎熬恐慌之中度過每一天,那個男人卻一帆風順受人景仰,無人知曉的傷痛從未停止,多位受害者血淋淋的心聲與職場騷擾議題,透過井上荒野細膩的筆觸層層揭露!