當自由已成往事:淺析劉芷妤的《樂土在上》

作家.張亦絢

「人性具有可塑性,它不是固定不變的東西,而是有一個斷裂點,屆時我們的本質將不再真正具有人性。我們可能決定快樂地通過那個門檻,但也需要誠實面對該付出的代價。現在,人類並沒有掌握自己的方向。[……]我們正漂向壟斷、盲目因襲和科技公司的機器。」——「斷裂點」、「屆時」——這些詞很關鍵,「門檻」也行。我邊讀著上面這段話,邊覺得比較理解,我一開始讀《樂土之上》之時,感到困擾的東西——請等等,我的意思並不是小說本身有什麼匱乏,而是我原本的預設偏了——我以為我會先讀到那個「臨界點」——但並沒有。然這並不是小說家的疏忽,而是另一種安排。小說開始說到「無法確知那個真正的『末日點』究竟在什麼時候」,即與此有關。可是,真要定義,小說的第一個下錨點,已位在「對臨界點記憶模糊的時刻」了。

記憶很玄——時間靠近事件,不見得就能記得清楚。在大部分的狀況裡,文學可以說是記憶能人的領地。閱讀,有一半的樂趣在於記憶補血,就算記憶不那麼實用、不直接涉己,我們往往還是讀得津津有味。但有一、兩個類型,與記憶的關係,既非普魯斯特,也非托爾斯泰——而是誠如夏宇詩所說「[……]但是我們不記得未來」。「但是我們想記得未來」的小說——理念、科幻、預言、反烏托邦或架空,都可能是它的前身或參照——它們最常被提及的往往是內容——可我歷來對此類型的抱怨,是某些作者「太不注意時態了」——這裡要說的不是「正確時態」,而是「文學的時態」。小說家對文學,而非文法的時態,負有責任。

坦白說,在最前面兩章,我讀起來都不免要與無趣對抗——因為主要人物,剛好都是「隱蔽記憶」的角色——琥珀是語言天才,島是「重生後」的樂土畫家,園是剛滿十六歲不久的陪伴女孩「樂土甜心」——後兩者都有特定原因淺碟化,小說慢慢會解密。琥珀則代表另一種典型,就是只有專業是身世,其餘不太算——我們只知道她成長於「祖國與鯨島」之外的某大陸。因此,即便她的意念中,有「鯨島的末日就是世界的末日」這樣的句子,感覺仍像氣象播報。

不過,由於我對劉芷妤還算有了解,她的小說經常起於平淡,繼而異軍突起——開場的「太陽底下無新事」,更像匍匐前進——何況,儘管「陪伴女孩」的「諄諄愛意」令人煩膩,但劉芷妤的反厭女立場與書寫,仍保持了她首屈一指的功力。我之所以要說「前面有點無趣」,並非真覺得無趣——或許可比於海頓《驚愕交響曲》獅子吼的前置催眠——那些黯淡,有其作用。而很有趣的是,「話少位低」的偕護員汐,對照兩個「主角」,更像「堅實的影子」,牢牢勾引我們的興趣。後來她果然扮演了關鍵角色。

因為推薦《家畜人鴉俘》的緣故,我將斯威夫的《格里弗遊記》又重讀了一遍。這兩部作品既有傳承,也有分歧。如果再加上著名的「反烏托邦三經典」:《一九八四》、《我們》、《美麗新世界》——以及近年更以女性中心出發的相關書寫,這個「偽預言」的諷刺譜系並不單薄,也在文學手法上樹立了諸多典範——帶著這類的養成閱讀《樂土在上》,對於劉芷妤如何策反權力的語言,應會最快體認箇中滋味,無論是「祖國」與「好棒」等用語「制定」,都不採取對立,而是「以刻意更大的屈服測繪權力的路徑」,可謂精采至極——與其他此類文學前行者的很大不同,還在於這些「語言的殘酷遊戲」根基於兩個脈絡,性別的、台灣的。——這是對於文學老讀者而言。

但另方面,如果毫無以上的閱讀背景,《樂土在上》因其強烈的當下性,未嘗不會更有利於今日讀者的進入——畢竟,前述諸作固然都已出現關於全控、階層、成癮……等描述,但上述作品面對的,基本上還是古典的極權主義。在全球化多年之後,對新極權主義更精確的定義,是如《監控資本主義》中所區分的(同樣是極權的)「機器控制主義」。而在「機器控制主義」中,西方與中國發展出的結構並不完全一致,前者至少有兩個角色:資本主義大企業與國家時而對抗時而合作,後者則可說「一切盡在國家」。

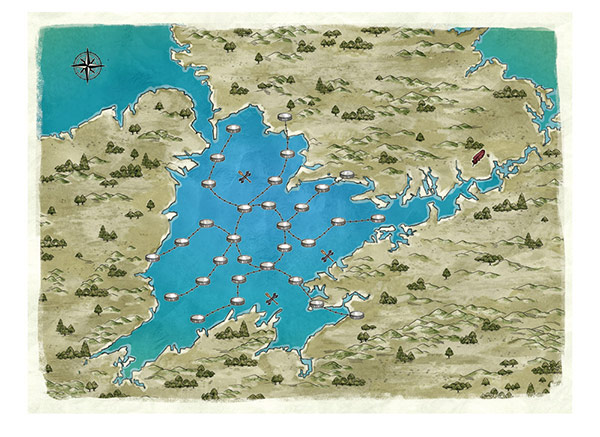

《樂土在上》設定的暗黑未來,是其他結構都被消滅,只由祖國特色的機器控制主義統領全球的狀態。可能嗎?很多研究都顯示,就算只靠傳統的手段,中國也已控制了全球大半領域。而對監控資本主義的研究,因為西方中心的弊病,往往還把「中國模式」視為「較極端的案例」,認為受到威脅的只限中國國民。——即便是帶有極高警覺的著作如《銳實力製造機》,都尚未趕上分析「祖國特色的全控獨裁」,仍在處理較傳統的領域。以上三種分析(國際政治、監控資本主義分析、中國在台灣與亞太布局),因為不同的原因,台灣在不同層面都「被流失了」——《銳》或許有最清楚意圖的台灣保衛意識,但要進行日常對話,就離「數位原生世代」似稍有距離。《樂土在上》坐落之處,恰好在以上三種分析死角的疊加處——在其中,臺語、紙本書、還有感情性關係等等,都成為違禁品或「古地球」的事物,既被遺忘又如藏匿的寶藏。

小說不是星座運勢,不必靠預測準度而成立——對於不同情節,讀者可能會因為經驗的不同,受到不同程度的啟發。事實上,小說裡不少看似誇張的「制度」,都在過去歷史中存在過,但因其黑暗面而未被多談。整個小說最讓我感到興味的,有部分是關於「樂值」無所不在的描述——我會稱它為「度量衡不是無辜的」。度量衡看來透明,且與公平彷彿有關,但它其實也是幻覺與錯覺的「功臣」。在「樂土」中,每個人都配有樂值——家庭與婚姻又會加上另一套合併計算的法則。樂值牽涉到樂土人的自我認同與社會關係,因為以數字表示,又能通過行為加值,可說把「自由的奴性」與「服從的自由」做了完美的演繹。

在關於納粹或法西斯的研究裡,常常說明它能奏效,不在於新的發明,而是如何將壓迫性的發明嫁接到人們早已熟悉的事物上,使得人們看不出改裝與變調,因而不覺反感。機器控制主義的基底,根本上也是度量衡擴張與去民主化。度量衡的重要性經歷過多次暴漲,但對它的政治認識始終不成比例地低。「[……]人們總是比較順從物品的指示,而抗拒人的命令。」在讀《樂土在上》時,我忍不住會想:如果不需要「樂值」,人類就已經照著「看不見的樂值」在自我監控、在摒除他人呢?——這固然悲哀,但這個特性,也可能就是「樂土降臨」時,統治與服從會「無縫接軌」之處。——那些「我們內建的反自由結構」。《樂土在上》因而不只關於政治,也有高度的內省性。

前面說過,小說家對於「時態選擇與創造」負有責任——我以為,這正是《樂土在上》驚人的任務與達陣。這是長於以說故事阻斷反智的工程。它選擇以台灣為據點的發想,可與《著陸何處?》併看(比如選擇汐止,也是充滿台灣史迴響的選址)——以小說論小說,《樂土在上》寫出了「當自由已成往事」的時態——而自由,是萬不可成為往事的——絕望已被占領。接下來,請走絕望以外的另條路,請走下去。

【作家】張亦絢 專文推薦

【作家】甘耀明、【導演、編劇、演員】徐麗雯、【作家】張惠菁、【小說家】薛西斯、【作家】瀟湘神 動容好評 ●依姓名筆畫序排列

琥珀不是喜歡想像「如果世界末日就快要來臨,你最想做什麼?」的那種人,她一直覺得這種假想很無聊,畢竟沒有人會知道世界末日會以什麼型態出現,又是否有讓人選擇想要做什麼的機會。這種問題唯一的用處就是拿來問戀人時,得到對方一句「我只要跟你在一起就夠了。」的答案,然後啊啊討厭啦好幸福好甜蜜啊接著滾上床,如此而已。

喔對了,可能還會有人來上一句「難道只有我覺得……」,以顯示出自己和別人不一樣的思考高度。

這簡直堪稱世界上最無聊的煩惱第一名,琥珀甚至覺得,如果真的會有世界末日,肯定就是整天在想這類問題的人造成的。

琥珀知道自己這種想法偏激了點,不過她一直覺得這沒什麼問題,作為一個語言天才,她忙著強化自己的優勢,學更多語言,也學得更深些,還要到處表演給別人看,這樣的人偏激一點是很正常的,當然也完全沒有反省自己的時間,直到,世界末日真的來了。

世界末日來了,人們這樣想的同時,下一個世界末日也來了,現在這到底是第幾個了?到底算是正在末日還是末日後?未來會有新的末日,打破前面的紀錄,成為下一個真正的世界末日嗎?

作為一個目前尚且算活著的倖存者,琥珀似乎有義務為末日做點什麼紀錄,但不管她如何回望,都始終無法確知那個真正的「末日點」究竟在什麼時候。

「那還用說,當然是全球性傳染病爆發那一年啊。」

螢幕上分割為六塊的視訊畫面裡,大部分的人都和琥珀一樣有著偏淺的膚色,也都穿著差不多邋遢的居家服,卻各自操持了不同的語言,同一個人使用的語言甚至會不時切換,每個人都想盡辦法用世上已知最少見的語言,希望能難倒彼此——這是他們這群語言學家長久以來保持的默契,每一次聚會都是練習與交流,當然,也是挑戰。

為了自己的尊嚴,他們絕對不使用任何翻譯軟體或機械,深信自己的語言能力比起任何翻譯工具都好得多,不過話說回來,這世上也還沒有哪一個翻譯軟體能夠應付得來這種場面。

其中唯一一位漆黑膚色的鬈髮女子,用一種帶有濃厚宗教色彩的古老語言,斬釘截鐵地說:「這一切都是從那個該死的傳染病病毒開始的!」

「你是說那個肺炎嗎?都什麼時代了,你以為一個傳染病就能造成世界末日?」琥珀搖搖頭,這或許是世界多數人的意見,但她從來無法認同,這種說法未免太小看人類了。

「就一個肺炎,當然說不上是什麼末日,但那是末日的開始啊,接下來一連串的事件累積起來就是末日了嘛,比方說,要不是國際衛生組織明知病毒源頭是哪裡,還對外發布無疑點的爛調查報告,害得大家失去戒心,又或者說,那些和祖國交好的愚蠢國家領導人,採用了祖國建議的那種根本像是大型墳場的隔離政策……」一個墨色鬈髮死白膚色,外型宛如吸血鬼一般的男人,操著一個極地內陸小國的方言,卻無礙於他的咬牙切齒。男人的家族在疫情一開始蔓延時,便因局勢不明下政府輕率採取的隔離政策而傷亡慘重,他本人則因為當時正在極地小國的偏遠村落做研究而倖免於難。

然而回到家鄉時,發現心愛的家人早在粗糙的防疫措施下孤獨死去、與一大批無名屍體共同火化,連最後一面都見不到,連火化後的屍骨埋在哪裡都不知道,那樣該有多心痛,琥珀可以想見。

「如果一切僅止於那場肺炎,那也就罷了,那就只是祖國的某個生化武器實驗室裡洩漏出來的病毒,雖然難以處理,但也不是完全處理不了。」另一位紅髮女子使用的語言來自雨林裡的一個中型部落,是琥珀比較不熟悉的,她必須很專心地聽,並且加上前後文的推測才能理解全部的意思。

「沒錯,問題在於各國對他們發動經濟與外交制裁,加上祖國國內民怨四起,把他們逼到無路可退了,索性就大規模釋出手上所有還沒研發完成的不穩定生化武器,才會讓原本只是單純肺炎的疫情失控……」一個褐髮男人以標準祖語接話。此言一出,其他視窗裡的人明顯都躁動了起來。

「等等,你的意思是,局面會弄得這麼擰,還得怪被那場災疫害慘的各國對祖國做出制裁?如果不制裁不就沒事了?你是這個意思嗎?」長得像吸血鬼的男人不可置信地說。

「我用的是現在全球唯一通用的官方語言,可沒用什麼艱深語言,你要是連我是什麼意思都聽不懂,那我可幫不了你。」褐髮男人語氣譏誚。

「我的語言能力不勞你費心,不過你是不是記憶力有問題啊?你難道忘了,咱們今天會變成這個樣子,全是因為祖國為了報復制裁和穩定國內局勢,隨便釋出不穩定的生化武器,放任這些病毒交互作用,發展出無法控制的多種變異,才搞得世界大亂嗎?更不用說,他們最後甚至趁著其他國家沒有餘力反擊的時候發動戰爭!」長得像吸血鬼的男人氣得拍桌,整張臉湊到視訊鏡頭前,完全忘了要用最艱澀的語言互相為難的聚會初衷,竟下意識地使用了戰前國際交流時最方便的通用語,破口大罵:「你是笨還是壞?還是單純老了腦子不好使?你不能因為祖國最後贏得了這場戰爭,就當他們做了什麼都是對的吧?」

螢幕上的視窗透過網路吵成一團,口不擇言之際,每個人脫口而出的都是母語,幾乎沒有人記得這個固定視訊集會的目的,就是讓大家在不容易見面的疫情期間,仍能透過不斷的遠距練習,保有不同語言的聽說能力。

在戰前,他們都是同一個語言交流協會的成員,但從肺炎疫情爆發至今,還勉強能聯繫上,且有能力參與這個線上會議的,只剩螢幕上這寥寥數名了。

在疫苗與解藥的研發速度,再也追不上病毒變異速度的戰前,琥珀就曾眼睜睜看著這個視訊集會原本密密麻麻的視窗,以驚人的速度減少;戰爭期間,聚會停辦好長的一段時間,等到戰後他們終於又有餘力恢復集會時,只剩眼前這些人了。

看來,連這些擁有多重語言能力的人,都沒有辦法好好對話下去了。

當各種交互作用的病毒,變異速度快到沒人記得住那些亞種變種的各式編號,傳染途徑與發病症狀、影響器官也早已失控後,人們索性將之統稱為「災疫」,彷彿這麼一來,就能把那樣史無前例的人禍,當成無可奈何的天災。

災疫奪去了無數生命,但這世界所損失的,又豈止生命而已。就拿這些分割視窗裡的每個人來說,無論他們曾經因為自己的努力與天賦而得到了什麼樣的成就,如今全部都不算數了。

這被災疫與隨之而來的戰爭所摧毀的世界,還有機會重建嗎?

琥珀搖搖頭,甩去不該由她煩惱的問題,用某個熱帶島嶼的原住民語言扔下一句「我要去噴水了」之後,就拔掉耳機,起身離開桌前的螢幕。

每個人心中的「末日點」都不一樣,對那個長得像吸血鬼般的男人來說,他的末日可能在他的家人幾乎全歿的時刻就來臨了;而對那個褐髮男人而言,說不定還覺得這幾年的世界只是變動大了點,才沒有末日這回事呢。

不過,即使每個人的想法如此極端,但就像大家都得吃飯喝水尿尿大便一樣,有些事情依然是多數人板上釘釘的共識。

她走進洗手間,拉下睡褲,坐上馬桶。

比方說,絕大多數從災疫與戰爭中活下來的倖存者,想必都會同意,如果有什麼是讓原本亂七八糟但至少還能維持平衡的世界一路傾斜坍塌至此的絕對關鍵,那一定就是鯨島。

全世界誰不知道,地大人多的祖國,對僅僅相隔一道海峽的東方鄰國鯨島垂涎了將近百年之久,無論祖國主政者是誰,無不是用盡各種軟的硬的招式,企圖以統一之名吞併鯨島。鯨島雖是蕞爾小國,卻擁有無比驚人的韌性,更別說無論從政治運作方式到社會經濟文化都與祖國截然不同,面對祖國的意圖,同樣用盡了軟的硬的各種招式,百般抵抗推拒。

然而,當包括鯨島在內的世界各國因慘重疫情而陷入恐慌,祖國也終於找到時機對鯨島出手,投以壓倒性的武力優勢與致命生化武器,幾乎完成了他們向來聲稱的「留島不留人」目標。

對鯨島人而言,那時肯定就是末日點了。

從一個後見之明的角度看來,那不只是鯨島人的末日點,也是整個世界的。

但當時的琥珀並不知道。她不住在鯨島,甚至從沒去過鯨島,她住在離祖國與鯨島很遠的另一塊大陸上,也從來沒有關心過位於另一個陸塊的祖國與鯨島漫長糾葛的抗衡歷史,因此她和大部分的人一樣,當時並不會知道,鯨島末日其實就是世界末日。

祖國為一舉拿下鯨島而不惜投以多種生化武器,讓鯨島上的病毒變種類型更多元也更強勢,其中傳染力較強的幾種病毒株,在藉由鯨島難民輾轉流出後,趁著世界尚無力對抗原本的肺炎之際,引發了全球的新一波疫情,也就是至今仍尚未平息的「災疫」。

而從這場祖國對鯨島的「收復戰爭」開始,祖國聯合另外幾個始終在檯面下發展毀滅性軍武的極權國家,繼續橫掃已經被災疫打擊得不剩幾分實力的世界各國,僅花了三年的時間便取得全面勝利,成立地球聯合政府,各國以聯邦制接受聯合政府管轄,而聯合政府雖名為聯合,實際上則是祖國一手把持。

世界的確變了個樣子,也死了很多人——但人沒有死光啊,這樣算是世界末日嗎?

琥珀釋放完膀胱裡的液體,一邊想著到底要死多少人才稱得上末日,一邊穿上褲子的時候,她聽見洗手間外傳來巨大的撞擊聲響,來得如此突然、吵雜、強硬且急迫。

她第一時間以為是視訊會議裡的大家吵得太兇了,但隨即想起自己拔下了耳機,不應該聽得到來自會議的任何聲音才對。

琥珀急忙衝出洗手間,正好趕上玄關前幾個持槍的武裝人員破門而入的瞬間,她在玄關養的魚缸和花盆全嘩啦啦地灑了一地。

其中一個武裝人員高聲唸出她的名字與其他資料,問她是不是本人。

琥珀努力將視線從玄關地板上掙扎彈跳的瀕死金魚上移開,緩慢地點頭,同時眼角餘光瞥向她剛剛暫離的桌上螢幕,幾乎每一個分割畫面裡都有一把槍,對準了這世界僅存的幾個語言學大師。

「您好,我們奉命前來護送您到指定的工作地點,請您不要驚慌。」

不是,希望對方不要驚慌的做法,總不會是持槍破門而入吧?

「請、請問我是要去、去哪裡,做什麼工作?還有,為誰工作?」由於來者使用祖語,琥珀也使用了祖語回應。

「聽說你是天才語言學家?」武裝人員懷疑地瞥了她一眼。「我看你結結巴巴的樣子,祖語好像說得挺差的。」

斯可忍,孰不可忍!你這拿玩具槍的破腦袋恐怕連這句古代祖文都聽不懂吧?以為我聽不出來你擅自把敬稱換掉了嗎!還敢說我語言不好?

「我剛剛是太驚慌了,畢竟您大爺用槍指著我的腦袋,我的祖語能力好得很,很可能比您老師還好。」

對方不置可否地聳聳肩,掏出掌上通訊器,按下幾個鍵之後,一個眉眼俊朗的深膚男人影像便悄然浮現。

「你好,琥珀女士,我是『無疫之島』的計畫主持人,你可以叫我諾亞。」那個看起來在戰前頗有成為電影明星本錢的男人,即使在通訊器上的模樣也是身形挺拔,但他所操的語言並非祖語,而是戰前通用語。「你應該也聽說了,聯合政府計畫在全球實施一項重大語言政策,希望全球每一個人都能夠透過學習祖國語文,來了解全球現存最古老的祖國文明,並且藉由使用統一的語言文字,來減少溝通上的隔閡,基於這個理念,我們需要借助貴協會成員的語言長才。」

「祖國本來就是世界大國,人口多得很,以祖語為母語的人本來就不少,來幾波疫情都死不完,派去各國,不,派去各自治區教祖語就得了,何必非要我們不可?」琥珀搖搖頭,直覺地閃避這個職務,她當然對祖語文無比嫻熟,但她並不喜歡這個語言——語言本身沒有對錯,只是溝通工具,但使用它們的族群以至於其文化則可能大相徑庭,進而形塑不同語言的特質,甚至導致「某些語意的詞彙」在不同的語言體系中有著繁複或單一的表現……總之,在琥珀的認知中,祖語有著一種注重社會框架更甚於個人思想的特質,而琥珀很不喜歡這種特質。

「是的,但像你們一樣,不僅懂得祖文,還擅長其他多種語言的人,可以制定更適宜不同語言族群的細部策略,讓全球語言統一這個政策更快落實,因此我們會以最高規格來禮遇各位專家……」

「你們手上有槍,領袖手上有按鈕,我很懷疑有什麼政策不能迅速落實的?」琥珀又瞥了一眼螢幕,分割畫面裡的夥伴們驚呆的驚呆,哭泣的哭泣,還有人一團混亂中可能把攝影鏡頭給摔在地上了,畫面上只有凌亂無法分辨情況的影像雜訊。

琥珀突然想起剛才夥伴們的爭執,恍然大悟。「……啊,你們是買通了那傢伙,在我們視訊的時候用訊號來源查到我們在哪裡,對吧?難怪他剛剛瘋狂幫祖國講話,原來是知道有人在監看,所以特別效忠投誠啊,喔,這麼一來就說得通了,你們還真是禮遇專家呢,我可是澈底感受到了!」

「坦白說,我並不清楚他們怎麼找到你們的,我只知道,我手上要進行的這個計畫,被分配到你這位語言專家,我也是十分鐘前才收到你的資料。」諾亞停頓了一下,垂下眼睛望向某個點,彷彿在壓抑自己嘆息的衝動。「你知道,領袖的意志,是無論如何都必須貫徹的,所以即使你拒絕,我主持的這個計畫也一定會進行下去,只是換一位語言學者來協助而已。我可以理解你有很多不滿,但我也強烈建議你,照著身邊拿著槍的那位說的話去做,不管怎麼說,這個世界在這幾年裡,死的人已經夠多了。」

男人說完後,掌上通訊器投影出的影像瞬間消失,琥珀眼前那個武裝人員收起掌上通訊器,再度舉起槍,抬高下顎,示意她往門口走。

琥珀深呼吸,再瞥了一眼桌上的螢幕,每一個分割畫面裡幾乎都只剩無人的空景,只有那個長得像吸血鬼的男人還在分割畫面裡,他在自己的鏡頭前,臉朝下,靜靜地趴在地上,畫面裡唯一在動的,是那灘迅速擴散的血跡。

琥珀立刻知道,自己別無選擇。

她收回視線,舉起腿,循著武裝人員示意的方向,邁開,踏落,並且在另一隻腿重複同樣的動作。

靠著這樣不斷重複的機械動作,她走出了自己的房間,此後,沒有再回來過。

作為一個語言天才,琥珀一直以天賦為傲,也非常努力,連災疫與戰亂都不曾阻止過她不斷練習求好的渴望,但她沒有想過,自己會變成戰前那些給孩子們看的動畫電影中,為邪惡大魔王賣命的那種天才,你知道的,在刻板印象裡,總是在實驗室裡進行可怕實驗,臉部線條總是尖尖的,頭髮永遠是又捲又亂,極度缺乏社交能力,光是看起來就很不討喜的那種天才。

她也沒有想過,穿著睡衣睡褲踏出這個房間以後,自己竟然會在世界末日裡,遇見了那個問題的答案,那個答案,就和她最為不屑的那種,一模一樣。

「如果世界末日就要來臨,你最想做什麼?」

「我只想和你在一起。」

「如果世界末日就要來臨,你最想做什麼?」一句在平凡日常裡正常不過的問句,在末日來臨的前夕你會怎麼回答?我們總以為末日是那樣地遙不可及、不可想像,但其實一不小心它就近在未來。關於自由以後的世界,也關乎這座島嶼的寓言,全都於《樂土在上》!