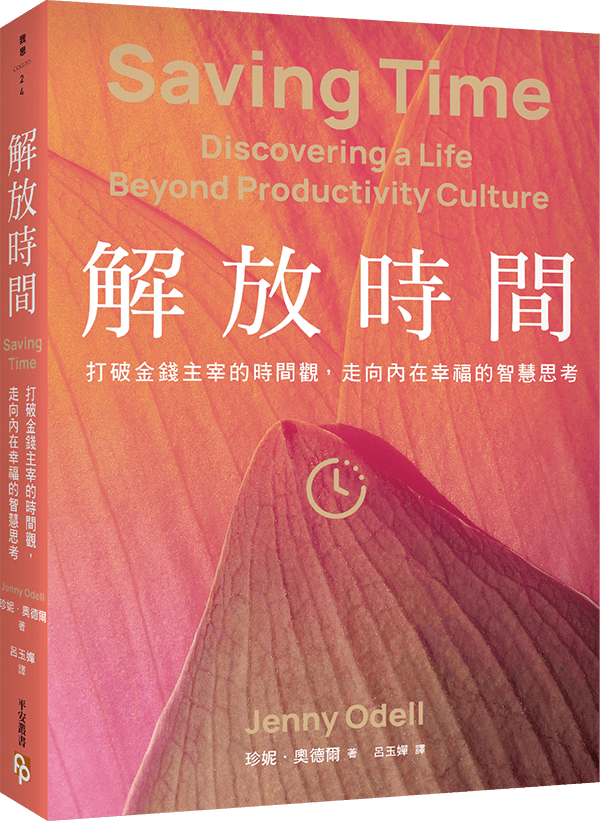

【作家】

盧郁佳 專文導讀

【普立茲獎得主】艾德.楊、【《魔術鏡》作者】賈.托倫蒂諾、【作家、精神科醫師】王浩威、【生物人類學者】王道還、【國立臺灣師範大學助理教授】紀金慶、【臨床心理師】洪仲清、【說書YouTuber】超級歪SuperY、【閱讀人社群主編】鄭俊德、【臺大心理系教授】謝伯讓、【心理學作家、愛智者書窩版主】鐘穎

誠摯推薦 ●中文推薦人依姓名筆畫序排列

【來自世界的最高讚譽】

在這個關鍵的歷史時刻,我們許多人都在與職業倦怠、對未來的焦慮以及「事情不一定非得這樣」的強烈不滿對抗,珍妮‧奧德爾闊步走來,帶著我們所需要的那本書……這本書寫作嚴謹,見解深刻,深富同情心,而且充滿了希望。這是我一生中讀過最重要的書之一。

──普立茲獎得主、《五感之外的世界》作者/艾德.楊

這部宏偉的作品兼收並蓄,無所不包,討論「時間」主流概念所衍生的各種問題,「時間」有時代表歷史,有時代表個人的一生,有時則是意味著未來。

──《紐約時報》

讀完這本書,對於如何衡量自己的日子,你可能會有全新的認知。

──《哈潑時尚》

這本書是對西方社會、人際關係,以及一天中的有限時間,進行的一場全面挑戰與大膽假設。

──《時代》雜誌

《解放時間》想要探究一種更廣闊與非線性的時間觀,這是一項非常重大的任務……這本書可說是某種時間概念的提綱與指南,作者試圖用一種不那麼令人沮喪、非決定論的觀點,來看待氣候變遷與人類的未來。

──《浮華世界》雜誌

奧德爾的作品目標明確、充滿希望、深具人情味。

──《芝加哥公共圖書館》

這是一個雄心勃勃的寫作計畫,探討時間管理、如何自助、氣候虛無主義、我們對死亡的恐懼,以及企業工作文化的折磨,最終目標是期望讀者能從不同的角度來看待時間本身。

──《華盛頓郵報》

繼二○一九年出版的《如何「無所事事」》後又一力作,這本書奠定了奧德爾身為當代頂尖哲學家的地位。

──《Hazlitt》網站

揭開時鐘作為統治工具的神秘面紗,尋找一種沒有痛苦,並具有解放意義的時間概念。

──《Ms.》雜誌

奧德爾提出了一個非西方、非線性的時間理解方式,認為時間是循環往復的,並與我們不斷變化的環境息息相關,而且同時延伸到過去與未來,也讓人明白:就算再有錢,也買不到海洋沖刷岩石所需的時間。

──《Literary Hub》文學頻道

精心構築的希望願景、意味深長的建議,內容教人回味無窮!

──《BookPage》星級推薦

從教堂鐘聲的意義,到充分利用現代生活中每一時、每一刻的方法――作者就像個頑固分子,不斷關注並反抗著世俗的秩序。

──《Vulture》網站

珍妮.奧德爾的作品是一種極其罕見的干預:它會令你立即改變,並持續下去。她一如既往地關注當代最深刻與嚴重的種種問題――時間、地球、人類如何被粗暴地變成一種工具──但她將悲傷化為願景,並展現了美、決心、可能性和崇高的理想,試圖力抗人類無可逃避的結局……《解放時間》是一份無與倫比的禮物。

──《魔術鏡》作者/賈.托倫蒂諾

《紐約時報》暢銷書《如何「無所事事」》作者以超前的目光,再次挑戰「時間就是金錢」的觀念……這種顛覆性的視角,將讓人真確感受到自我的改變。

──《君子》雜誌

珍妮.奧德爾Jenny Odell

Copyright © 2023 by Jenny Odell

Copyright © 2023 by Jenny Odell

獻給這段時間以來的一封信

想像你在一家書店,其中一區擺著時間管理的書籍,這類書籍幫助我們應付「時間普遍不夠用」的問題,以及關於「一個總是在加速的世界」的建議:你不是必須更有效地計算和衡量自己的零碎時間,就是得從別人那裡購買時間。在另一區,你會找到人類理解時間的文化史,以及對時間本質探討的哲學書籍。如果你分秒必爭、身心俱疲,你會選擇哪一區的書籍呢?選擇第一區似乎更有道理,因為它更直接關注日常生活和實際現實。說來諷刺,我們似乎永遠都沒有足夠的時間從事「思考時間本質」這種閒事,但是我想提醒你們,我們在第一區中尋找的若干答案就存在於第二區中,因為不去探索「時間即金錢」這個觀念的社會和物質根源,我們很可能會強化一種關於時間的語言,而這種語言本身就是問題的一部分。

讓我們先來想一想「生活與工作平衡」與「休閒概念」之間的不同。在一九四八年出版的《休閒:文化的基礎》(Leisure, the Basis of Culture)一書中,德國天主教哲學家喬瑟夫.皮珀(Josef Pieper)提出休閒概念,他寫道,在工作中,時間是水平的,屬於一種積極行動的勞動時間模式,中間穿插短暫的休息間隙,這些間隙只是為了讓我們恢復精神,以便投入更多的工作之中。 皮珀認為,這種短暫的間隙不能稱做休閒,真正的休閒存在於「垂直」的時間軸上,徹底切斷或否定日常工作時間的次元,「與工作呈直角」。如果這樣的時刻碰巧讓我們恢復工作精力,那也只是附帶的。皮珀說:「無論休閒能讓人恢復多少的工作精力,都不是為了工作而存在的;休閒的意義不在於恢復元氣、提振精神,無論是精神上的還是身體上的;休閒確實能在心理、身體和精神上帶來新的力量,但這不是重點。」出於直覺,我非常認同皮珀的區分,任何懷疑生產力不是時間意義或價值終極衡量標準的人,或許也會產生共鳴。想像一個不同的「重點」,也就是想像一種超越工作和利益世界的生活、身分和意義來源。

我認為,大多數人之所以將時間視為金錢,並不是出於所願,而是出於無奈。這種現代的時間觀離不開薪資關係,雖然「必須出售一己時間」這件事現在看來很普遍,也無可置辯,但與任何一種評估工作和生存的價值方法一樣,都具有特定的歷史背景。反過來,薪資關係也反映出同樣影響我們生活中一切賦權和削權的模式:誰買了誰的時間?誰的時間值多少錢?誰的時間安排要配合誰的時間安排?誰的時間可以隨意支配?這都不是個人問題,而是文化和歷史問題,想要釋放自己或他人的時間,這些問題都必須好好思索。

二○○四年的暢銷書《慢活》(In Praise of Slowness)提供了許多寶貴經驗,包括雇主和員工雙方都能從工作與生活的平衡中獲益,因為「研究顯示,感覺能掌控自己時間的人,更放鬆,有創造力,也更有效率」。 我相信每個人都希望每天能多出一些時間,但這本書提出了一個關鍵論點:如果「慢」只是為了讓資本主義機器運轉得更快,那麼它就只會變成一種表面文章,不過是工作時間水平面上又一個短暫的間隙。這讓我想起某集的《辛普森家庭》(The Simpsons)。 美枝 在核電站找到工作,發現那裡的員工士氣低落,她指著一名啜泣的員工,一名斜眼倒酒的員工,還有一名正在擦槍的員工,對郭董 說:「我是死亡天使,淨化的時刻到來了。」為了幫上忙,美枝斗膽建議舉辦「滑稽帽子日」,播放幾首湯姆.瓊斯 的歌曲。接著我們再次看到上述的三名員工:一個啜泣(戴著墨西哥帽)、一個喝酒(戴著麋鹿帽),最後一個邊扣動扳機邊走出畫面(戴著螺旋槳帽),而背景播放著湯姆.瓊斯演唱的〈風流紳士〉(What’s New Pussycat?)。「有用耶!」郭董說(戴著維京海盜牛角帽)。

我懷疑每個人渴望的並非只是一頂滑稽的帽子,同樣我也猜測,人們會身心俱疲根本不只是因為一天時間不夠用。乍看像是想要更多時間的願望,可能只是一個簡單卻龐大的心願的一部分(渴望自主、意義和目標,即使外在環境或內在壓力迫使你完完全全活在皮珀的水平軸上)工作,為了做更多工作而休息──你仍然對垂直領域(我們的自我和生活中屬於非賣品的部分)懷抱著渴望。

即使時鐘支配我們的每一天、我們的一生,它也從未完全征服過我們的心靈。在時間表的限制下,我們每個人都體驗過許多其他的時間變體:由於等待和渴望而延展的時間、瞬間充斥著兒時記憶的當下、緩慢而篤定的孕期,或者受創的身心所需要的癒合時間。身為地球上的生物,我們活在不斷縮短和延長的日子裡,活在天氣中,某些花和芳芬回來拜訪年長了一歲的自己──至少現在仍是如此。有時,時間不是金錢,而是這些事物。

即使時鐘支配我們的一生,它也從未完全征服過我們的心靈。身為地球上的生物,我們活在不斷縮短和延長的日子裡,活在天氣中,某些花和芳芬回來拜訪年長了一歲的自己──有時,時間不是金錢,而是這些事物。更多精彩內容,都在《解放時間》。

Copyright © 2023 by Jenny Odell

Copyright © 2023 by Jenny Odell