那段被閃光燈照亮、與妳一起度過的時光,

被他們稱之為「現代社會的黑暗面」——

可是我們的黑暗,明明那麼耀眼。

小學五年級的雪那與美砂乃同為演藝經紀公司的培訓生,和人氣高的美砂乃不同,雪那一直沒有大紅的機會。上了國中後,身為培訓生的雪那,要面對情緒勒索的母親、嚴厲的經紀人;身為學生的雪那,要面對知道她曾經拍攝兒童泳裝照,而帶著有色眼光對她冷暴力的同學。

雪那,藝名「SETSUNA」,網名「雪路」,她沉迷於可以自填姓名的二次創作「夢小說」,閱讀時卻從不填上名字,任由系統顯示未命名的「##NAME##」。在熟悉的故事裡,沒有名字的她,藉著失去身分得以安心。然而,她所喜愛作品的漫畫家因持有兒童色情影片被移送法辦,同為BL研究社的朋友指責她怎麼能悶不吭聲,應該要以自身經歷揭露社會黑暗面。

又是黑暗面。雪那不喜歡這個詞,那就像遇到陌生領域、面對沉重現實時吐出的咒語,好像只要說出這個詞,就可以代替誰表現出憤慨與憐憫。貧窮的黑暗、業界的黑暗、無以名狀的黑暗。她想起在那段「黑暗」的日子中,美砂乃朝她伸來的溫熱小手,呼喚她的溫柔嗓音。她的名字,是在那一刻才有意義……

沒有人能定義你是不是受害者,也沒有人可以決定怎樣的事算得上是受傷。

沒有人能斷言你的選擇有沒有意義,揭不揭穿和原不原諒都由你決定。

如果你可以為他人,堅強好幾次;那麼也為自己,好好受傷一次。

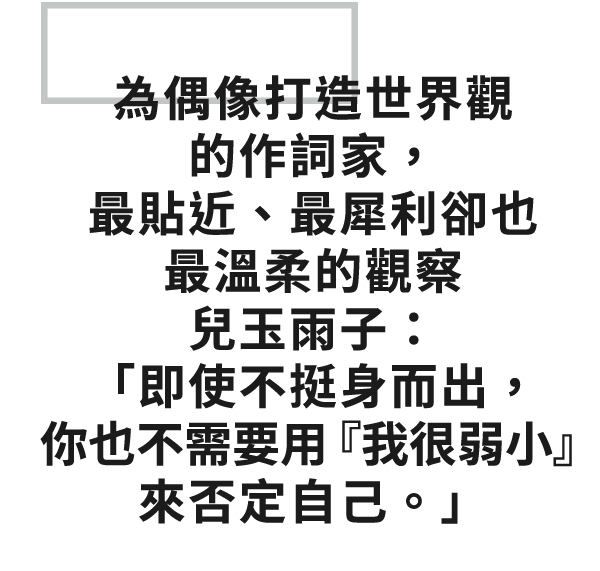

作詞家、作家。一九九三年生於神奈川縣,明治大學研究所文學研究科碩士畢業。

作詞以偶像、聲優、電視動畫主題曲、角色歌曲為中心,廣泛涉及各種領域。

高二時參加昴文學賞進入二次選拔,二○二一年發行首本小說《不想被任何人奪走/凸擊》(暫譯)。

二○二三年以小說《未命名##NAME##》入圍第一六九屆芥川賞。

*以下試閱範圍為跳摘

簽約的時候,母親填到藝名欄,筆停了下來。「啊,嗯,很多人都用名字的平假名喔。懶得大費周章想個不一樣的名字,但還是有很多父母希望工作上的藝名不一樣,保護隱私嘛。還有就是讀音。雪那(SETSUNA)這個名字,是不是經常被人讀錯音?」狹山先生扭動著粗獷的眉毛,表情豐富地說。母親緊抿著上了裸色唇膏的嘴唇,立下決心地說,「那,就用SETSUNA」,和狹山先生對看了一眼,以渾圓小巧的字跡在合約填入「石田SETSUNA」。我坐在會客區沙發上,呆呆地看著我的名字被決定。除了美砂乃以外,RINO和其他每個人,一定也都是這樣吧。在學校或補習班,平假名或片假名的名字特別惹眼,但是在事務所,「美砂乃」這種全是漢字的名字才罕見 。

「漢字怎麼寫?」

「哦,雪,然後……」我想起總是在學校或補習班的講義姓名欄填寫的漢字。「那霸的那,妳知道嗎?沖繩的那霸。該怎麼形容,字看起來就像掛起來曬的衣服。」

我正覺得自己的比喻很怪,美砂乃也真的為難地笑道:「什麼啦,完全聽不懂。」我從包包裡取出用來寫攝影課和試鏡檢討項目的小筆記本,還有為了寫它而買的細自動筆,在空頁寫上自己的本名。

「啊——好像看過。是說,明明是雪那,卻不是唸YUKI NA ,而是SETSU-NA嗎?」

「嗯,積雪(SEKI-SETSU)的雪,不是就讀SETSU嗎?」

「這樣喔?那,雪那是什麼意思?」

「因為是冬天出生的,所以是雪。『那』有漂亮美麗的意思。好像是希望我變成一個心地像雪一樣潔白美麗的人。」

「是喔——」

「那美砂乃妳呢?」

「不曉得耶,好像是我阿公自作主張跑去請神社還是寺院取的。不知不覺就叫美砂乃了。我爸也不曉得跑去哪了,很少見面。」

我發現自己似乎不小心問到了相當敏感的事,就像搶答節目的回答者一樣,連忙一口氣說:「我爸也是一個人調派去福岡了!」什麼是一個人調派?美砂乃問,沒什麼興趣地用指頭摸摸麥香雞包裝紙上的花紋,按按麵包。

「就是和家人分開,一個人去外地工作。我跟我爸大概兩、三個月才會見到一次,我幾乎就只跟我媽兩個人過。」

「咦?那跟我家一樣嘛。」

美砂乃說,睜開褐黑及淡綠摻雜的眼睛,終於打開包裝紙,咬了一口麥香雞。美砂乃雖然個頭嬌小纖細,但嘴巴很大,吃東西很快。或許應該說,只是因為臉小,所以嘴巴看起來大而已,她單純就是吃東西速度很快,一眨眼就啃掉半個漢堡了。她好像一如平常,草草嚼個兩三下就吞下去,結果按住喉嚨皺眉頭。我把紙杯挪到美砂乃前面,但她慌忙拿起帶來的維他命水,吹喇叭似的灌下色澤如黃水晶的液體。

「可是,妳感覺應該叫YUKINA,所以攝影課的時候,還有米拉庫兒的人不在的時候,我就叫妳YUKI喔。」

不覺得YUKI比SETSU好聽多了嗎?SETSU讓人想到「螢火蟲之墓」裡的節子(SETSUKO),好老氣,妳也可以叫我MISA 就好。美砂乃突如其來地更改了彼此的稱呼,我一時跟不上,無言以對,於是美砂乃就像往蟻窩裡灌水一般,天真無邪地用話語填滿空白的縫隙。我猜想,一定是因為美砂乃當時在看的漫畫女主角名字叫MISA ,所以才會要我這麼叫。雖然美砂乃也不是樣樣都趕流行,但她只要迷上某樣東西,就會想要徹底跟迷戀的對象同化。她不曾愛上男偶像或演員,多是崇拜年輕女藝人或動漫人物,會模仿對方的穿搭風格或髮型。

「美砂乃是妳的本名嗎?」

「對啊,連字都一樣。欸,要叫我MISA啦。」

「可是總覺得就是要叫『美砂乃』三個字才像美砂乃啊。」

「又講這種複雜的事。不要搞得那麼難啦——美砂乃很笨嘛。」

「妳還不是叫自己美砂乃。」

「不是啦,人家是想要別人叫我MISA嘛。」

我拿起一根薯條。比剛才軟掉許多。「MISA」,我說出聲來。嘴巴想要接著說出「NO」的音,拿薯條塞進嘴裡堵住。美砂乃心滿意足地微笑說「嗯,就這樣叫」,一眨眼吃光剩下的麥香雞,一次抓起兩三根托盤上的薯條,陸續掃光。聽在我的耳裡,那是饑渴的聲音。

YUKI妳不上課嗎?表演還是舞蹈課那些。美砂乃已經改口叫我「YUKI」了。星期六上午要去補習班,和事務所的課衝堂。我想起母親坐在事務所以屏風區隔的狹小會客區沙發上,回答「等考完國中後會考慮」。在我心想,原來是這個打算啊,同時考試也結束了,我對母親理所當然地搬出兩年以後的事感到驚愕。母親都想到那麼久以後的事了,但我光是每個月一次的補習班評量考、事務所的攝影課、偶爾通過書面審查後要去參加的試鏡面試,肺就快爆掉了。

「我要補習。」我說。「考國中要這麼早就準備喔?我還以為那是上六年級以後的事耶。」美砂乃的眉毛近乎誇張地垂成了八字形,用任何人都能一清二楚意會的表情說:「我討厭唸書。」

「可是,我還算是晚的。更認真的人,好像三年級就開始補習了,但我是快升上五年級的時候才開始去的,完全趕不上別人。」

「天哪,我絕對沒辦法。說到三年級,人家……MISA只記得被米拉庫兒挖角的事而已。」

美砂乃好像明年開始要去讀公立國中,換上攝影用的制服時,不時像在說給我聽似的喃喃「好想快點穿上真的制服」、「聽說我們學區的國中制服很土,真不想去啊~」我光是看到拍攝用制服的百褶裙擺動,就興起能不能考上的擔憂,因此真的很想叫美砂乃不要隨便把這個話題掛在嘴上,但又不想頂撞她。美砂乃比我大,比我可愛,粉絲來信不用說,還會收到許多粉絲送的ANGEL BLUE那類昂貴的衣服,事務所也對她另眼相待,最重要的是,美砂乃對我很好。感覺她說那些話並不是出於惡意。

等到考完國中,也會考慮上舞蹈課。我把母親對狹山先生的那套說詞拿來照本宣科,美砂乃說:「真假?要是YUKI妳也來,一定會很好玩。MISA啊——有點不是很喜歡RINO的說。我也不太會說,RINO不是有點陰沉的嗎?所以才會希望YUKI妳也在。今天RINO不是同一個時段,有點開心。」美砂乃突然說起RINO的事,我暗自吃了一驚,結果美砂乃突然用摸過薯條油膩膩的指頭抓住我的手腕:「啊——好想快點變成國中生喔~……我們一起變國中生吧??!」美砂乃的手腕戴著手作的老舊編織手環。我們學校要是戴那種東西會被罵,但美砂乃的學校不會禁止嗎?不光是編織手環,美砂乃都會佩戴耳環或項鍊。今天也是,她戴著金色的環裡有透明的蝴蝶晃動的耳環,和鏤空愛心上鑲了許多粉紅色亮鑽的項鍊。她一動,臉周和手腕便閃閃發亮。

「每個人都可以上國中吧。」

「不不不,YUKI,MISA說的是迫不及待變成國中生的心情!是心情!」

美砂乃看著我的眼睛,嘴裡卻叫著「YUKI」,讓我覺得好像在跟我以外的別人說話,感覺很寂寞。但是玩膩以前,美砂乃一定不會改回原本的稱呼吧。我知道她很頑固又任性,直接放棄了。

吃完全部的薯條,把裝著揉成一團的麥香雞包裝紙、薯條盒和紙杯的托盤一半插進垃圾桶裡,搖一搖倒掉垃圾。美砂乃把維他命水收進像網子一樣的包包裡。要補防曬嗎?我問,美砂乃摸了摸手臂,說,再一下就天黑了,不用吧。但為了盡量減少曝露在紫外線下的時間,我們小跑步衝到目黑站。我有母親給我的Suica卡,所以等美砂乃在售票機買票,一起穿過驗票閘門,搭上山手線,在品川站道別。美砂乃穿過京急線的連接閘門回去了。我搭上京濱東北線,坐了下來。鼻子裡淤積著薯條的油味。我拿出收進包包裡的防曬,只抹了手臂和膝蓋以下,閉上眼睛。

我不想要別人憐憫我和美砂乃曾經共處的世界片段,絕對不。那是稍一不慎,一眨眼就會四分五裂的小小世界。我不想要任何人來窺覷。然後不管是用怎樣的美辭麗句,都不想要被述說。就和憤怒一樣,有資格述說的,就只有能放掉那個世界片段的人。