亞當.格蘭特Adam Grant

畢業於哈佛大學,並獲得密西根大學心理學碩士和博士學位,不到三十歲即成為世界知名的華頓商學院最年輕的終身聘教授,入選美國《商業週刊》最受歡迎的教授,並且連續七年獲評華頓商學院頂級教授。他獲選為全球十大最具影響力的管理學思想家、最佳商學院教授、《財星》雜誌四十位四十歲以下(40 Under 40)傑出人物、世界經濟論壇「全球青年領袖」,並榮獲美國心理學會以及美國國家科學基金會頒發的傑出科學成就獎、美國管理學會「卡明斯學術成就獎」、產業及組織心理學會「青年傑出貢獻科學獎」,以及「歐文斯學術成就獎」的工業組織心理學最佳發表論文獎。 格蘭特的第一本書《給予》出版後即備受各界讚譽,不但榮登《紐約時報》暢銷書,並入選亞馬遜、蘋果、《金融時報》和《華爾街日報》年度最佳好書、歐普拉必讀選書、《財星》雜誌必讀商業書籍、《華盛頓郵報》所有領導者必須一讀的書。而在相隔三年之後,他才再推出第二本書《開創心態》,從不同角度探討個人和企業的成功之道,並提供創新的思考,果然一推出即躍居全美暢銷冠軍,並入選亞馬遜當月最佳好書,並接受台灣商業周刊、經理人月刊特別專訪。 二○二一年,格蘭特出版迄今為止的代表作《逆思維》,不但全世界銷量突破百萬冊,更於臺灣銷售突破十五萬冊,橫掃各大通路年度排行榜,獲選為博客來、誠品、金石堂書店選書,並獲得博客來BOOKS POWER「讀者票選最愛非文學書」。二○二三年,格蘭特出版新作《隱性潛能》,美國銷量在短時間內就突破四十五萬冊,並售出三十八種語言版權,一出版即攻佔各大通路排行榜,並獲得博客來年度選書肯定,成為新一代的現象級暢銷書。

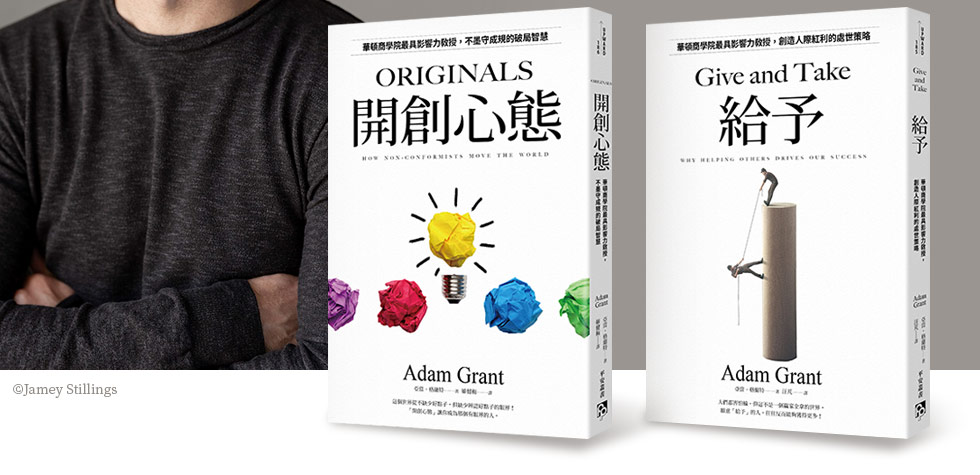

接受預設狀態的壓力開始得遠比我們意識到的更早。如果要我們想想哪些個體在長大之後能夠改變世界,我們最先想到的一群人大概會是天才兒童。這些天才兩歲就能閱讀,四歲就能演奏巴哈,六歲就能輕鬆演算微積分,八歲就能流利地說七種語言。他們的同學又羨又妒,他們的父母大喜過望,彷彿中了樂透。不過,借用詩人艾略特的詩句來說,他們的事業往往不是轟轟烈烈地結束,而是戛然而止。 事實是,神童長大後很少去改變世界。當心理學家研究歷史上最傑出、影響力最大的人物,他們發現許多傑出人物小時候並非特別有天賦。而你若是去蒐集一大群神童的資料,追蹤他們的一生,你會發現,比起家境相似但不如他們早慧的同儕,他們並沒有更為出色。 憑直覺,這件事講得通。我們假定天才兒童有的是讀書的聰明,而缺少生活上的聰明。他們固然智能出眾,卻想必缺少能使他們在社會上發揮作用的社交、情感和實用技能。可是只要看一下證據,就會發現這種解釋有所不足:有社交問題和情緒問題的天才兒童不到四分之一。絕大多數的天才都適應良好,在雞尾酒會和拼字比賽中一樣討人喜歡。 雖然神童往往既有天賦又有雄心,但他們沒有學到要有原創性,這阻止了他們推動世界前進。當他們在「卡內基音樂廳」表演,贏得「奧林匹克科學獎」,成為西洋棋冠軍,一件可悲的事發生了:練習使技巧臻於完美,但是單靠練習創造不出新事物。天才兒童學會演奏莫札特不同凡響的旋律、貝多芬優美的交響樂,但從未譜出原創的樂曲。他們專注於吸收現有的科學知識,而非提出創見。他們遵守現有遊戲的既定規則,而非創出自己的規則或發明自己的遊戲。他們一直努力贏得父母的認可和師長的讚美。 研究顯示,最具有創造力的孩童最難成為老師的寵兒。在一項研究中,小學老師列出他們最喜歡和最不喜歡的學生,然後在一張性格特徵表上評估這兩組學生。最不討老師喜歡的學生是那些自己訂出規則、不遵從主流的孩子。老師往往歧視具有高度創造力的學生,替他們貼上喜歡惹事的標籤。因此許多孩子迅速學會配合課程,把原創的想法留在心裡。用耶魯教授威廉‧德雷謝維奇(William Deresiewicz)的話來說,他們成為世上最優秀的綿羊。 成年之後,許多神童成為自己那個領域的專家以及所屬機構的領袖。然而,「只有極少數天才兒童最後成為具有革命性的開創者」,心理學者艾倫‧溫納(Ellen Winner)惋惜地說,「那些做到的人必須經歷痛苦的轉變」,從「在某個既定領域學得又快又輕鬆」的兒童轉變成為「最終改造此一領域」的成人。 大多數的神童從未做到這個轉變。他們用平凡的方式應用自己非凡的能力,精通自己的工作,不去質疑預設狀態,也不掀起波瀾。不管投身哪一個領域,他們都只求穩紮穩打,遵循傳統的成功途徑。他們成為醫師,能治癒病人,卻沒有努力去改善使許多病人負擔不起醫療費用的不良制度。他們成為律師,替觸犯落伍法律的委託人辯護,卻並未試圖去改變法律本身。他們成為老師,規劃生動的代數課程,卻不去質疑學生是否有必要學習代數。我們固然需要這些人來讓世界順利運作,他們卻讓我們原地跑步,不會前進。 神童受阻於成就動機。世上許多最偉大的成就源自於想要成功的動力。當我們下定決心要出類拔萃,我們就有能量工作得更賣力、更持久、更聰明。可是當文化積累了數量可觀的成就,原創性就漸漸保留給少數特殊的人。 當成就動機有如天高,就可能會排擠原創性:你愈看重成就,就愈害怕失敗。強烈的成功欲望驅使我們去努力追求保證能獲致的成功,而非去追求獨一無二的成就。如同心理學者托德‧陸伯特(Todd Lubart)和羅伯‧史坦伯格(Robert Sternberg)所言:「人在企圖獲致成就時一旦越過了一個中間水準,有證據顯示他們其實就變得較無創造力。」 一心想要成功,從而害怕失敗,這曾經阻撓了史上最偉大的創造者和變革推動者。他們在意的是維持穩定並且獲致傳統上的成就,無意追求原創性。他們沒有充滿自信地全速前進,之所以挺身而出是受到勸誘、說服或脅迫。雖然他們看似天生具有領袖的特質,卻是被追隨者與同儕推舉出來,「推舉」這個詞有時是象徵性的,有時則是名副其實。假如一小群人沒有被勸誘去採取具有原創性的行動,也許不會有美國這個國家,民權運動可能仍舊是個夢想,西斯汀教堂的天花板也許一片空白,我們也許仍舊相信太陽繞著地球轉動,而個人電腦可能從未普及。 從今日的眼光去看,發表《獨立宣言》似乎是必然之舉,但是《獨立宣言》差點沒有面世,由於主要革命人物的不情願。獲頒普立茲獎的歷史學家傑克‧拉科維(Jack Rakove)曾經詳述:「在美國獨立革命中接下指揮角色的那些人是我們難以想像的一群革命分子。成為革命分子其實違背了他們自己的心願。」在獨立戰爭爆發之前的那幾年,約翰‧亞當斯害怕英國的報復,猶豫著不想放棄他剛起步的律師生涯,直到被選為「第一次大陸會議」的代表之後才參與了獨立運動。喬治‧華盛頓原本專心經營他的小麥、麵粉、捕魚及養馬事業,直到亞當斯提名他為軍隊統帥之後才加入了獨立運動。華盛頓寫道:「我竭盡所能地來避免此事。」 將近兩百年後,金恩博士對於領導民權運動一事感到憂慮;他的夢想是成為牧師及大學校長。一九五五年,在羅莎‧帕克斯由於在公車上拒絕讓座給白人而受到審判之後,一群民權運動人士聚會討論該如何回應。他們同意組成「蒙哥馬利協進會」,發動了一場抵制公車運動,而一名與會者提名金恩博士擔任主席。金恩事後反省:「事情發生得太快,我根本來不及考慮透徹。假如我考慮了,可能就會婉拒這項提名。」就在三週之前,金恩和他太太「達成協議,說我不該承擔任何沉重的公眾職責,因為我才剛寫完論文,而且需要多去關注我在教會的工作」。與會者一致同意選他來領導那場抵制公車的運動。那天晚上他必須對群眾演講,面對此一處境,「我滿心恐懼」。金恩將會及時克服這份惶恐,在一九六三年,以一個對自由的動人願景,他雷鳴般的聲音團結了整個國家。但此事之所以發生,是因為一位同事提議由金恩來擔任華盛頓大遊行的總結講者,並且結合了一群領袖人物來推舉他。 當米開朗基羅受教皇委託在西斯汀教堂的天花板上畫一幅壁畫,他並不感興趣。他自認為是個雕塑家,而非畫家,他覺得難以勝任這項任務,竟逃到了佛羅倫斯。又過了兩年,他才在教皇堅持之下著手畫這幅壁畫。而由於哥白尼不肯發表他原創的「地球繞日說」,天文學停滯了幾十年。他擔心遭到排斥和嘲笑,沉默了二十二年之久,只在朋友圈裡傳閱他的研究發現。最後,一位重要的紅衣主教耳聞他的著作,寫了一封信鼓勵哥白尼將之出版。即使如此,哥白尼還又拖了四年。後來是一位年輕的數學教授攬下此事,把哥白尼的著作交付出版,這部鉅作才得見天日。 將近五百年之後,當一名投資人在一九七七年出資二十五萬美元給賈伯斯和沃茲尼克創立的「蘋果公司」,他下了一道最後通牒:沃茲尼克必須離開「惠普」。沃茲尼克拒絕了,「我當時還想永遠留在惠普」。後來他承認:「我的心理障礙其實在於我並不想創立一家公司,因為我感到害怕。」在賈伯斯、多位朋友及父母親的鼓勵下,沃茲尼克才改變了心意。 有多少像沃茲尼克、米開朗基羅和金恩博士這樣的人因為沒有被拽到聚光燈下而從未實行、發表或提倡他們的原創想法,這我們只能想像。雖然我們未必都有志於創立自己的公司、創造出翻轉西方思想的傑作,或是領導一場民權運動,但我們的確有改善自己工作場所、學校和社區的想法。遺憾的是我們當中許多人猶豫不前,沒有採取行動來提倡這些想法。如同經濟學家約瑟夫‧熊彼特(Joseph Schumpeter)的名言,原創性是一種「創造性破壞」。倡導新制度往往需要破除舊有的做法,而我們由於害怕破壞現狀而退縮不前。 擁有「原創想法」並非想像中困難,事實上它充斥在我們一閃而過的念頭中,只是看你怎麼處理這個想法?普通人找到表面的方式來顯得具有原創性,卻沒有承擔真正身為開創者的風險。 那麼,真正的開創者該具備哪些特質及眼光呢?讓《開創心態》告訴你成為賈伯斯的關鍵條件。

故事要從矽谷說起,在一個陽光燦爛的週六早晨,兩位以女兒為傲的父親在一個足球場旁認識了。他們年幼的女兒正一起踢足球,兩人站在場邊看,沒過多久,他們就扯開話匣子聊起工作的事。兩個男人之中個頭比較高的是丹尼.夏德爾,他是創業家,開過好幾家公司,待過網景、摩托羅拉和亞馬遜等企業。他神色緊繃,留著一頭深棕色的頭髮,而一聊起商場的事便沒完沒了。夏德爾創辦第一家公司時年近四十,因此他老愛戲稱自己是「網路業的老頭」。他熱愛創業,此時正準備創辦第四家公司。 夏德爾很快便對另一位爸爸起了好感。這位女兒朋友的父親名叫大衛.霍尼克,他的工作正好就是出錢投資企業。霍尼克身高約莫一百六十公分出頭,頭髮也是深褐色,臉上戴著眼鏡,蓄著山羊鬍。霍尼克是個興趣廣泛的人:他收藏許多版本的《愛麗絲夢遊仙境》;大學時,他「創造」了自己的主修學位「電腦音樂」,修過許多音樂史、物理學、電腦工程及聲學的課程,大學畢業後又攻讀犯罪學碩士學位,另外還拿了個法律學位。出社會後,他在律師事務所沒日沒夜工作了一陣子後轉戰一家創業投資公司,展開創投生涯。過去十年來,有無數創業家向他提案,而他的工作便是判斷這些新公司是否值得投資。 小朋友的足球賽中場休息,這時夏德爾轉過頭去對霍尼克說:「我最近正在創業,想跟你提個案,你有沒有興趣?」霍尼克專精的正是網路公司,因此在夏德爾眼中他是理想的金主,若事情談得成,這將是雙贏局面。大多數向創投公司提案的創業家都是初試啼聲,缺乏成功的創業經驗,而相較之下,夏德爾算是創業家裡的績優股,而且他不只成功過,還成功過兩次。一九九九年,他創辦的第一家公司「接受網站」(Accept.com)以一億七千五百萬美元的高價賣給亞馬遜,二○○七年,他的第二家公司「好科技」(Good Technology)更被摩托羅拉以五億美元的天價買下。他戰績非凡,霍尼克自然對他的提案很感興趣。 幾天後,夏德爾便驅車前往霍尼克的辦公室,向他介紹自己最新的創業計畫。在美國,有近四分之一的人因為沒有銀行帳戶和信用卡而無法上網購物,而夏德爾的創業點子正是要針對這個問題,提供一個創新的解決方案。霍尼克是頭幾個聽到這份提案的投資人,而他對夏德爾的創業點子一見傾心,不到一週後,他便找來合夥人,一起把投資條件清單放在夏德爾面前──他決定投資夏德爾的公司。 雖然霍尼克迅速展現誠意,但夏德爾這尊大佛可不好請,因為以他在業界的名氣,加上這個令人心動的創業計畫,想投資的金主想必不少,這些霍尼克都心知肚明。霍尼克解釋:「常常很多創業家都有不只一家創投想投資,我們常要跟美國許多一流的創投公司競爭,想辦法說服創業家我們為什麼比其他金主好。」 如果霍尼克想快點敲定這筆投資案,最好的做法應該是給夏德爾一個期限,催促他盡快做出決定,只要霍尼克和合夥人提供的條件夠吸引人,又把期限訂得很短,夏德爾沒時間向其他投資公司提案,很可能就會跟他們簽約。不少風險投資公司都喜歡用這種策略來增加贏面。 但霍尼克不但沒給夏德爾訂期限,他根本是鼓勵夏德爾再多比較幾家。霍尼克認為創業家選擇投資人需要時間,因此他的原則是絕不催促。他說:「希望你慢慢考慮,好好決定。」雖然他也希望自己雀屏中選,但他把夏德爾的利益放在自己的利益之前,讓夏德爾慢慢評估。 夏德爾確實照做了:接下來幾週,他果真去向其他創投公司提案。但在這期間,霍尼克也想確保自己勝券在握,因此他把他最寶貴的資源寄給夏德爾:那是一份名單,上面有四十位願意替他背書的推薦人,能證明他是優質的投資人。霍尼克曉得創業家選投資人的標準跟一般人選理財顧問時差不多:他們想找的是有能力又可靠的人。創業家跟投資人簽約後,投資人會加入公司董事會,提供公司營運的專業建議,而霍尼克列出的這些推薦人,是他這十幾年創投生涯中流血流汗、扶起多少創業家才累積出來的,他確定這些人願意替他的才幹和人品背書。 幾週後,霍尼克接到一通電話。打來的是夏德爾,他要告訴霍尼克他的決定。 他說:「對不起,我決定跟另一家創投公司簽約。」 對方提出的財務條件跟霍尼克幾乎相同,所以照理說霍尼克列出的四十位推薦人應該讓他占上風才是,而且夏德爾的確找那些推薦人聊過,他也很清楚霍尼克是個好人。 然而這案子之所以吹了,正是因為霍尼克人太好。原來夏德爾擔心霍尼克只會一味鼓勵他,鞭策力不足,他怕霍尼克不夠強悍,沒辦法幫助他經營成功的事業,而他選擇的那位投資人在業界則是出了名的好手,擅長砥礪創業家,鞭策他們前進,因此夏德爾才會變心,他的想法是:「我應該找會挑戰我的人加入董事會,霍尼克太和藹可親了,沒辦法想像他當董事的樣子。」夏德爾在電話中向霍尼克解釋:「我的感性叫我選你們,理性卻叫我選他們,最後我決定聽從理性。」 霍尼克簡直青天霹靂,他開始在心裡放馬後砲:「我是傻子嗎?要是我逼他快點簽約,他說不定就簽了。可是我花了十年累積到今天的名聲,就是想避免這種事啊,到底為什麼會這樣?」 大衛.霍尼克學到了昂貴的一課:人善被狗欺。 但真是如此嗎? *** 我是哈佛大學華頓商學院的教授,專長是組織心理學,我在職涯中花了超過十年時間研究這類抉擇,研究對象從谷歌到美國空軍都有,而我發現上述抉擇對一個人的成就有驚人影響。過去三十年來,社會學者做了許多開創性的研究,發現每個人對施與受的態度天差地別,換句話說,每個人偏好的「索取」和「給予」的比例都不同。為讓大家了解這些態度差異,我想先介紹在職場的「施與受」天平上分踞兩端的人:「索取者」和「給予者」。 索取者的定義很簡單,就是喜歡索取多過給予的人。索取者讓施與受的天平倒向對自己有利的一邊,凡事總先考慮自身利益,而非他人需求。在索取者看來,世界是個狗咬狗的戰場,要成功就得贏過別人,因此為了證明自己的才幹,他們會自吹自擂,做什麼事都要得到足夠的功勞。多數索取者並不是什麼狠毒殘酷的角色,他們只是提防心重,凡事求自保,心裡想著:「我得保護自己,否則誰會保護我?」假使大衛.霍尼克的個性比較像「索取者」,他就會給丹尼.夏德爾一個期限,把自己簽下投資案的目標擺第一,不在意夏德爾是否需要時間考慮。 然而霍尼克正好是索取者的相反──他是個給予者。給予者在職場上是相對罕見的少數族群,他們重視別人的利益,喜歡給予勝過索取。索取者往往把注意力放在自己身上,總是評估別人能給自己什麼好處,而給予者則比較關心他人,會去注意別人需要什麼,自己能給予什麼。這兩種傾向與金錢無關,跟誰捐的錢多、誰要求的薪資多沒關係;給予者和索取者的差別在於他們對他人採取的態度和行動。如果你是索取者,你幫助人是有策略的,會確保自己得到的好處比付出的多;而如果你是給予者,分析成本效益的方式或許就不同了──只要你的付出能讓他人獲得更高的價值,你就樂於貢獻,甚至不去思考自己得付出多少,完全不求回報。若你在職場上是個給予者,那代表你時時努力對他人慷慨,樂意用自己的時間精力、知識技能、創意和人脈來幫助別人。 我們可能會以為「給予者」的頭銜只配用來形容德蕾莎修女或甘地那種萬眾矚目的英雄英雌,但其實給予者並不需要做出什麼偉大犧牲,只須努力促進他人的利益即可,好比伸出援手、指點迷津、分享功勞或牽人脈等都是。這類行為在職場之外其實很常見,根據耶魯大學心理學者瑪格麗特.克拉克(Margaret Clark)的研究指出,大部分人在較親密的關係中都樂於當給予者──我們經營婚姻和友誼時往往不太計較,會盡量付出。 但職場上的施與受就複雜多了。在工作時,我們很少人是百分之百的給予者或索取者,我們通常都是第三種人──互利者,也就是會盡量在施與受之間取得平衡,凡事以「互相」為原則,強調自保,幫助別人時會希望對方回饋。如果你是互利者,代表你主張以德報德、以怨報怨,在人際往來中力求公平。 給予、索取和互利是三種人際互動模式,但三者間並沒有明確分野,你很可能發現自己在職場上扮演著不同的角色,與不同對象互動時會有不同的相處模式。例如你談薪水時可能會展現索取者的姿態,指導後進時又成為給予者,把自己的專業教導給同事時則奉行互利原則。但研究證實,職場上多數人都會發展出一套主要的人際互動原則,在大部分場合、對待大部分人都用相同的模式,而每個人選擇的互動模式就是他們成功與否的關鍵,重要性絲毫不下於努力、才幹和運氣。 事實上,施與受的人際互動原則與成功之間的關聯非常明顯。如果我請你猜誰最難成功,在給予者、索取者和互利者三者之中,你會猜誰呢? 這三者在專業場域中各有優劣勢,但其中一種已證實比其他兩種更容易吃虧。看完大衛.霍尼克的故事,你或許會猜給予者最容易失敗──而你猜得也沒錯。研究指出,給予者確實屈居成就金字塔的底層;學者研究各大行業,發現吃虧的經常是給予者,因為他們扶別人一把,過程中卻犧牲了自己成功的機會。 例如在工程圈裡,生產力和效率最低的工程師往往都是給予者。有份研究針對加州的一百六十多位專業工程師進行調查,研究團隊請受試者評估同事貢獻和受惠的程度,結果發現工作表現最差的工程師確實是給予比索取多的人,這些員工在公司裡完成的工作項目、技術報告和製圖最少,而犯下的錯、拖延的時間和浪費的金錢最多;這些給予者為了幫助別人付出更多心力,因此無法好好完成自己的工作。 醫學院裡也有類似的情形。一份比利時研究針對六百多位醫學院學生進行調查,發現成績吊車尾的學生較常回答「我樂於助人」、「我替他人的需求設想」,這些給予者多花心力幫忙同學溫書、分享自己所學,讓別人得以追上他們,因此其他同學的考試成績自然比較好。 這樣看來,各行各業的給予者都太關心、太信任別人,總是犧牲自己的利益成全他人,甚至有研究比較給予者和索取者,發現給予者的平均收入比索取者低了百分之十四,且成為犯罪受害者的風險是索取者的兩倍,此外給予者被認為其權勢和主導權比索取者低了百分之二十二。 好了,如果成就金字塔的底層多是給予者,那高居頂端的又是誰呢,是索取者或互利者? 兩者皆非。我觀察研究資料,發現一個驚人現象:社會上最成功的人也是給予者。 前面提到低生產力的工程師多是給予者,然而我們再看看調查結果,會發現生產力最高的人也是給予者。上述研究的加州工程師中,工作成果被評為質量俱佳的工程師都是一直樂於貢獻且不求回報的人。換言之,表現最差和最好的人都是給予者,索取者和互利者則多是中庸之流。 而且這不是特例,而是普遍現象。前述的醫學院研究指出成績差的學生通常給予者特質特別鮮明,然而表現最好的學生也是如此,給予型醫學院學生的成績整整高出平均百分之十一。給予者同時占據了成就金字塔的底層和頂層,只要在各行各業中觀察人際互動模式和成就間的關聯,你會發現雖然輸家多是給予者,但贏家也都是給予者。 以往我們總是低估「給予者」所能得到的成就,認為給予者不是太傻就是太逆來順受,但這種人最後收穫的成果常讓人跌破眼鏡。如何讓自己成為給予者,卻不是金字塔底層,而是成為高居頂端的勝利組?你需要閱讀《給予》裡的成功祕訣!

隱性潛能

華頓商學院最具影響力教授, 突破天賦極限的實證科學

帶你攀上顛峰的,不是你的天生才能,而是你的隱性潛能!

我們活在一個特別重視天賦的世界裡,但亞當.格蘭特結合突破性的證據,一針見血地指出,你的進步不取決於你付出多少心血,而在於你的學習方式;你的成長不依賴你與生俱來的天賦,而是與你的品格密切相關。只要培養你的「品格技能」,你將得以釋放潛能,為自己創造更好的機會!

逆思維

華頓商學院最具影響力的教授, 突破人生盲點的全局思考

《紐約時報》暢銷書排行榜No.1! 《華盛頓郵報》年度最佳非小說類書籍!

每個人都習慣以最舒適的方式思考,不願懷疑或挑戰自我,因為「質疑」會讓世界變得難以預期,於是害怕改變的「順思維」讓我們選擇劃地自限。「逆思維」幫助我們用開放的心態,提升心智的彈性,建立良性的衝突。只要謹慎思考,凡事再想一下,就能掙脫成見枷鎖,突破認知盲點,掌握永不被淘汰的核心競爭力!