植物是什麼?你大概有些概念。你心裡想到的可能是一株肥碩的向日葵,花朵看來像是輪圈蓋,粗厚的莖有著毛氈般的表面;或者,你想到的可能是祖母的庭院裡一株爬上攀架的豆藤。要不然,你也可能像我一樣,正看著掛在廚房窗戶上的黃金葛,心想自己也許該幫它澆水了。植物是一種已知的實體,是日常生活中的一抹翠綠。

你這麼想當然沒錯,就像人類自古以來也都總是能夠指向章魚而稱之為章魚一樣。不過,我們直到最近才發現章魚能夠以其腕足品嘗味道、能夠使用工具、能夠記住人臉、對於周遭世界的敏感度遠勝過我們,而且牠們體內布滿了神經細胞,有如一個個迷你的大腦。這麼一來,章魚到底是什麼?顯然遠遠不只是我們向來所想像的那種動物。

我們才剛開始意識到這個問題的答案,而且這點也已經在一個關鍵面向,徹底改變了我們對於非人類智力的理解:章魚在演化樹上與人類分道揚鑣,是動物史上非常早期的發展。我們和章魚最近的共同祖先,大概是超過五億年前在海床上爬行的扁蟲。截至目前為止,我們已經在演化上和人類本身接近得多的動物身上發現了智力,像是海豚、狗兒,以及相當晚近才和我們分家的靈長類動物。不過,我們現在已經知道精明靈巧的強大智力有可能完全獨立於人類之外而發展出來。一項類似的認知巨變也已出現在植物上,只是在目前還沒有引起太多注意,而是主要發生於實驗室以及實地研究場域當中,並且還是在生命科學最不引人矚目的一門學科裡。然而,這種新知識的分量已即將打破我們對於植物的理解,最終甚至有可能徹底改變我們思考生命的方式。

所以,植物到底是什麼?我原本滿心認為自己知道這個問題的答案,但我開始和植物學家交談之後,才發現不是這麼一回事。

幾年前,我是個有毛病的環境記者。我大部分的報導都聚焦於兩件事情:氣候變遷持續不斷的惡化,以及遭到污染的空氣與水所造成的健康影響。換句話說,我撰寫的內容都是關於人類持續不斷邁向死亡的步伐。這麼過了五、六年之後,我覺得自己已即將被一股令人毛骨悚然的恐懼感所淹沒,於是我開始表現出奇怪的行為。每當聯合國政府間氣候變遷專門委員會發表最新的報告——也就是向我們指出人類已經剩下不到幾年能夠避免災難的那種報告——我就會懷著一種古怪的興奮感向同事說明報告內容,等著看他們嚇得臉色發白的模樣。我經常會花費一整個上午接收破紀錄野火和颶風的新聞,接著在午餐時間又毫無滯礙地和同事聊起辦公室八卦。我的心理區隔已經到了爐火純青的地步,以致各種環境災難都已引不起我任何的情緒反應。格陵蘭的冰蓋融化,在我眼中看來只不過是另一項能夠造就出精采報導的題材而已。

就是在那個時候,我在自己沒有意識到的情況下,開始從自然科學裡找尋讓人感到美妙而且又充滿活力的事物。我喜歡植物,我喜愛看著我的夜香木(night-blooming

jasmine)爬上我的窗框,還有我的琴葉榕(fiddle-leaf

fig)在幾個月看似毫無變化之後,突然瞬間冒出三片新葉。我的公寓是一座植物避難所,充滿了令人滿意的植物生長變化,比我電腦裡那些令人沮喪的世事變化好得多。我心想,既然如此,何不把我的記者腦轉向植物身上?於是,我開始在午餐休息時間搜尋植物學期刊,使用的正是我平常用來搜尋氣候論文的那些入口網站。那種系統可以讓記者看到尚未公開的最新研究,條件是不得在其中規定的發布日之前發表相關報導。那些期刊充滿了關於植物的根本發現,包括揭露香蕉的演化起源,以及終於解答了為什麼有些花會滑溜溜的(為了阻撓前來竊取花蜜的螞蟻)。我覺得自己彷彿偷窺到早期的科學,但現在真的還有這麼多根本事實可以被發現嗎?在我產生這項著迷的兩個星期後,我得知蕨類的完整基因組首度被定序,而且有一篇關於這一點的論文將在不久之後發表。我當時還不知道這項發展有多麼值得注意——由於蕨類非常古老,擁有多達七百二十對染色體,遠超出人類的二十三對,所以基因組學革命才會在過了這麼久之後才終於觸及蕨類。在這份尚未公開的科學論文裡,我立刻就被一幅蕨類圖片吸引。那是一張照片,顯示一名研究人員的拇指甲上放著一株微小的扇形植物:一株滿江紅。那株滿江紅極為翠綠,看起來彷彿內部會發光。我不禁愛上了這種植物。

簡稱滿江紅的細葉滿江紅(Azolla

filiculoides),是全世界最小的一種蕨類,數千年來都生長在潮濕的地方。如同植物常見的情形,你若是以為大小與複雜度成正比,那可就錯了。差不多五千萬年前,當時地球的溫度遠比現在更高,滿江紅就已開始生長於北極海,猶如一席席巨大的蓋毯漂浮在海面上。它們在接下來的一百萬年裡吸收了極為大量的二氧化碳,古植物學家因此認為它們在地球的冷卻過程中扮演了至關重要的角色。現在,有些研究人員正在探究滿江紅是否能夠再度發揮那樣的功能。

除此之外,滿江紅還有另一項奇蹟般的把戲:在一億年前左右,滿江紅在其體內演化出一個特化的袋子,裝有能夠固氮的藍綠菌。我們周圍的空氣含有將近百分之八十的氮,而包括我們自己在內的每一種生物,都需要氮才能夠製造核酸這種一切生物的建構單元。不過,我們完全無法吸收存在於大氣裡的氮。儘管我們身旁到處都是氮,卻連一粒分子都不得為我們所用。在一項令人嘆服的轉折裡,植物完全仰賴細菌把氮氣重組成可供植物吸收的型態,然後我們才得以藉由植物攝取氮。於是,滿江紅把自己轉變成為這種細菌的旅館。這種微小的蕨類為藍綠菌提供其所需要的糖,而藍綠菌則是忙著轉變氮。中國與越南的農民注意到了這一點,自從好幾百年前就開始把滿江紅施放於稻田裡。

我找出了蕨類的指南書以及各種傳說。我對自己如此求知若渴頗覺得意,甚至還對這種植物喜愛得忍不住在左臂上刺了一個小小的滿江紅圖案。記者是出了名的雜而不精,經常會突然對一件事物深感興趣,但不久就將其拋在腦後。不過,我認為我這次是真的迷上了植物。對於這類看似毫不起眼地四處冒出的尋常植物,我突然產生了許多問題。還有什麼是我不知道的?

為了這項探究,我把《蕨樂園》(Oaxaca

Journal)買來一口氣看完。這是奧立佛.薩克斯所寫的一本小書,內容記述了他在墨西哥西南部一趟蕨類考察之旅當中的觀察。和他同行的人員,是坐滿一整輛巴士的狂熱業餘蕨類植物學家,全都來自美國蕨類學會的紐約分會。這趟旅程的共同領隊是羅賓.莫蘭(Robbin

C.

Moran),四十四歲的他是紐約植物園的蕨類管理者,帶著那一整車的人走遍墨西哥的瓦哈卡州。經過連續幾天走訪村莊與景點、欣賞市場裡的農產品與裝滿胭脂蟲9的染缸當然還有各式各樣的地錢(liverwort)與蕨類之後,薩克斯一度體驗到一個只能形容為狂喜的時刻。當時,熾熱的午後陽光斜照在高高的玉米莖稈上,而一名年老的植物學家暨瓦哈卡州農業專家正站在那些玉米旁。薩克斯只以短短的半句話描述那個神聖般的時刻——那一閃即逝的光輝——但這段文字立刻就深深引起了我的共鳴。

……高䠷的玉米、熾熱的陽光,還有那個老人,全都合為一體。這是那種無法形容的時刻,令人感到一種強烈的現實,一種近乎超自然的現實——然後我們所有人都在一種出神或恍惚的情況下沿著步道走向大門,回到巴士上,彷彿我們剛剛突然見到神聖的異象,但現在又回到了日常的俗世裡。

這種在一剎那間感受到永恆、真實、格式塔式的短暫體驗,貫串了所有的博物學文獻。我不是唯一陷入這種著迷當中的人。在《溪畔天問》(Pilgrim on Tinker

Creek)裡,作者安妮.狄勒德也在一棵樹前面體驗過類似的時刻,看著光線從那棵樹的枝葉之間穿透而出。一閃即逝的真實。她才剛體認到自己經歷了這麼一個時刻,那個時刻即告消失,但仍令她意識到一種能夠在片刻當中體驗到的開放式專注,和日常的專注相較之下可能是對世界更直接的觀察。

隨著我在下班之後徹夜閱讀愈來愈多這方面的書籍——內容都是關於植物以及那些欣喜若狂的博物學家——結果開始發現這種時刻到處可見。《博物學家的自然創世紀》(The

Invention of Nature)是安德列雅.沃爾芙為十九世紀著名博物學家洪堡德(Alexander von

Humboldt)所寫的傳記,而我從中得知了洪堡德也有過那樣的時刻。洪堡德提到身在戶外為什麼會令人產生一種存在主義式的真實感受。「不論何處的大自然都會與人對話,而且是以人的靈魂所熟悉的語言,」他寫道。「一切都是互動與互惠,」因此大自然「會讓人覺得是個整體」。洪堡德接著向歐洲知識界介紹了地球是個活生生的整體這種概念,其中的氣候系統和緊密交織的生物與地質模式共同構成一套「網狀的細膩結構」。這是西方科學最早閃現的生態思維,亦即把自然界視為一連串的生物群落,每個群落都會和別的群落相互作用。

閱讀植物學論文的某種體驗,也會令我閃現那種感受,窺見一種我還無法充分表達的整體。我意識到我在自己的知識當中發現了巨大的鴻溝。在多麼久以來,我都是伴隨在植物身邊,卻對它們幾乎一無所知?我覺得自己彷彿漸漸拉開一道布幕,而見到了隱藏在布幕後方的一個平行宇宙。我現在已知道那個平行宇宙確實存在,但還不知道其中有什麼東西。

我們與植物共生共存了幾千萬年,卻仍然無法掌握他的能量及生命力。揭開綠色表皮的隔閡,本書作者帶領我們進入植物的世界,展現我們未曾想過的綠色奇蹟。身而為人,或許應該更謙卑地了解其他物種的習性,懷著尊敬且好奇的態度,去接觸群「食光者」。

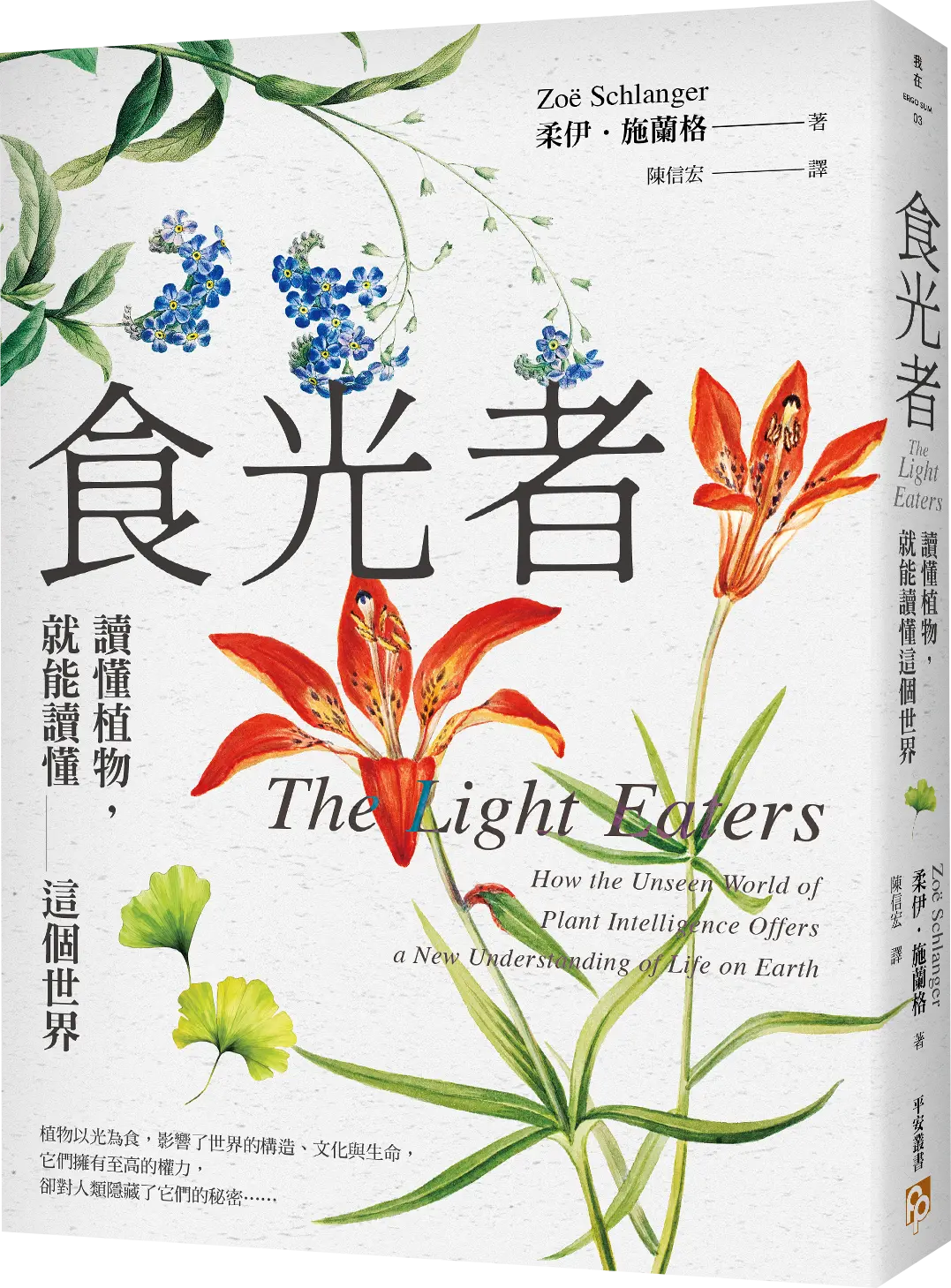

![[書名]食光者](images/597003_book_name.webp)