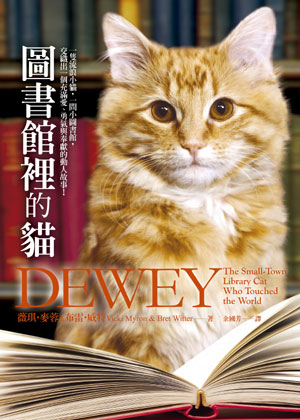

內容試閱

最冷的一個早上

一九八八年一月十八日,愛荷華最冷的星期一。前一晚,溫度降到零下十五度,這還沒把穿透大衣、刺進骨子裡的風算進去呢!這真是要人命的酷寒,冷到連呼吸都會痛。大平原最麻煩的問題,全愛荷華都知道,就是拿這種惡劣的天候一點辦法都沒有。冷鋒從加拿大,橫越達科塔,筆直地灌入小城。一八○○年代末期建造,橫跨小蘇河上的史班賽第一座大橋不得不關閉,因為河川塞滿了冰塊,大家擔心橋塔會因此崩塌。市立水塔在一八九三年燒毀的時候──當時用來防止送水管結凍的乾草堆失火,附近所有的消防栓全部凍僵──一大塊兩呎厚、十呎寬的圓形冰柱從水槽頂上滑出來,壓垮了社區活動中心,整條格蘭大道砸得七零八落。這就是史班賽的冬季。

我從來不是個早起的人,尤其在這個暗沉沉的一月天,不過我對工作很認真,早上七點半我開車上班,經過十個路口,車子沒有幾輛,照例我又是停入停車場的第一輛車。對街,史班賽公共圖書館一片死寂,沒有燈光、沒有活動、沒有聲響,直到我打開開關,它才整個活絡起來。暖氣機夜裡一直自動開著,可是大清早的圖書館還是一個冰庫。是誰的主意啊!在愛荷華北邊蓋這樣一幢水泥加玻璃的建築?我需要咖啡。

我立刻走到員工休息室──其實就是一間小廚房,有一台微波爐、水槽、一個塞滿各人口味的冰箱、幾把椅子,外加一具供私人撥打的電話──掛好外套,開始喝咖啡。我隨意地翻著星期六的報紙,大多數的地方新聞都跟圖書館有關係。本地的《史班賽每日通訊》在星期天或星期一不出報,所以星期一的報紙是從週末連上來的。

「早啊!薇琪。」圖書館副館長珍妮‧荷莉‧克拉克邊摘下圍巾、手套,邊說:「這天氣真是夠受了。」

「早,珍妮。」我說著,放下了報紙。

員工休息室的中心,在靠牆的位置有一個帶鏈蓋的金屬大箱子。箱子兩呎高,面積有四平方英尺,大約像一張把四條桌腿都鋸成一半的雙人廚房餐桌的大小。箱子頂上聳立著一條沒入牆壁裡面的金屬滑槽,另外一端,在整幢建築後面的巷子裡,有一個金屬的投遞孔﹕非上班時間的還書管道。

在圖書館的還書箱裡,你可以找到各式各樣的東西──垃圾、石頭、雪球、汽水罐。圖書館員不談這些事,談了反而會給人出了一些主意,不過所有的圖書館都心知肚明。租售錄影帶店可能也會有同樣的問題。在牆壁上開個孔,你等於是自找麻煩,尤其假如是像史班賽公共圖書館這樣,把這個孔開在後巷裡,對街又剛好是一所公立中學。有好幾次,在下午的時候我們被還書箱裡砰的一聲嚇到,結果發現是爆竹。

每逢週末之後,還書箱裡也會塞滿了書,所以每個星期一我就把這些還書堆放在推車上,方便職員們把它們整理上架。這個特別的星期一早晨我照例推著書車回來,珍妮靜靜地站在房間中央。

「我聽見一個聲音。」

「什麼聲音?」

「從還書箱發出來的,好像是一隻動物。」

「一隻什麼?」

「動物,我覺得還書箱裡有一隻動物。」

就在這個時候我聽見了,在金屬蓋子底下有個悶悶地聲音,聽起來不像是動物,倒像是一個老頭用力清嗓子的聲音。滑槽上面的開口只有幾吋寬,一定卡得很緊。是一隻動物,我幾乎可以肯定,是什麼動物呢?我蹲下來,湊近箱蓋,心裡希望只是一隻花栗鼠。

我感覺到的第一件事就是一股冰冷的空氣。有人在還書孔裡塞了一本書,硬把孔口撐開了。箱子裡冷得跟外面一樣,說不定更冷,因為箱子的襯裡都是金屬的,你絕對可以把肉放進去冷凍。就在我冷得猛吸氣的時候,我看到了這隻小貓。

牠蜷縮在箱子左前方的角落,牠的頭低著,四條腿藏在身子底下,盡可能地想把自己縮到最小的程度。那些書亂七八糟的一路堆到箱子頂上,幾乎把牠遮得看不見了。我輕手輕腳地拎起一本書想看個清楚。小貓慢慢地、很悲傷地抬起頭看著我,然後牠又低下頭縮回原來的位置。牠沒有頑強地表示,也沒有想躲,我甚至覺得牠連害怕都沒有,只是希望有人救救牠!

我知道「融化了」是一句陳腔濫調,當時我卻真的就是這個感覺﹕我全身每一根骨頭都不見了。我不是一個多愁善感的人,我是個單親媽媽,一個在生活中歷經磨難的農村女孩,可是這個真的、真的是……萬萬想不到啊!

我從箱子裡把小貓提了出來,我的一雙手幾乎把牠整個吞沒了。後來我們才知道當時牠已經有八個星期大,看上去頂多不超過八天。牠瘦得不得了,一根根肋骨看得清清楚楚,我感覺得到牠的心臟跳動。

這可憐的小貓虛弱到連頭都抬不動了,而且不能控制地一直抖。牠張開嘴,那聲音卻是過了兩秒鐘之後才出現,虛弱又沙啞。

還有牠的冷。這是我最記得的一件事,因為我真的不能相信一隻活的動物會這麼地冷,感覺上根本沒有一絲體溫。我把小貓放在我懷裡取暖,牠沒有掙扎,反而緊緊地偎在我的胸前,小腦袋貼著我的心口。

「哎啊!天啊!」珍妮說。

「可憐的小東西。」我說著,把牠摟得更緊些。

「好可愛。」

我們兩個一時之間都不再說話,只是盯著小貓看。最後,珍妮說﹕「妳想牠怎麼會跑進來的?」

昨天晚上我還一無所知,我是剛剛才知道、才開始想。現在找獸醫還太早,至少再一個鐘頭才會看診。可是小貓實在太冷了,即使在我的懷裡取暖,我還是感覺得到牠在抖。

「我們一定得想想辦法。」我說。

珍妮抓了條毛巾,我們把這隻小東西裹得只剩鼻子露在外面,牠一雙大眼睛從暗處疑惑地瞪著。

「我們幫牠洗個熱水澡吧!」我說:「說不定就不抖了。」

我把員工休息室的水槽放滿了熱水,一面摟著小貓,一面用手肘試著水溫。牠滑入水槽的時候就像一塊冰塊。珍妮在工藝品的櫃子裡找到一些洗髮精,我輕輕、慢慢地揉搓著小貓,幾乎是在撫摸牠。當水色變得越來越灰的時候,小貓原先狂亂的哆嗦轉成了輕輕地喵喵叫。我笑了,這隻小貓是個狠腳色,雖然那麼的幼小。當我終於把牠從水槽裡提出來的時候,牠簡直就像一個新生兒﹕一對好大的眼睛,兩隻大耳朵杵在小小的腦袋瓜上,小小的身體似乎顯得更小了。濕漉漉地、毫無防備地、安靜地喵喵叫著找媽媽。

我們拿用來吹乾工藝膠水的吹風機把牠吹乾,三十秒不到,我手裡抱著的已經是一隻很漂亮的橘色長毛小虎斑貓了。之前牠實在太髒,我還以為牠是灰色的。

這時候桃樂絲和小金也來了,休息室裡現在有四個人,每一個都把小貓咪當孩子似的哄著,似乎一下子有八隻手同時在撫摸牠。我沉默地站在那裡,其他三個同事互相交談著,小貓像個嬰兒似的在每個人的懷裡搖著、捧著。

「牠從哪裡來的?」

「還書箱。」

「不會吧!」

「是男生,還是女生?」

我抬起頭,大家都在看我。「男生。」我說。

「牠真漂亮。」

「牠多大了?」

「牠怎麼會進到箱子裡去的?」

我沒在聽,我只專注地看著小貓。

「外面好冷。」

「冷到不行。」

「真是今年最冷的一個早上。」

停頓了一下,接著﹕「一定是有人把牠放進來的。」

「太可怕了。」

「也許人家也是想救牠吧?那麼冷的天。」

「我不知道……牠好無助喔。」

「牠好小喔。」

「牠好漂亮。噢,看得我心都碎了。」

我把牠放在桌上,可憐的小貓咪連站都站不穩,四隻腳掌全都凍傷了,要過一個星期這些凍傷的部分才會變白剝落。想不到這隻小貓咪卻做了一件令人大為驚奇的事──讓自己站穩在桌上,很慢、很慢地,牠抬頭認真地看著每一張臉,然後開始一跛一拐地走起路來。每一個人伸手撫摸牠的時候,牠就把小腦袋貼在她手上,一面磨蹭、一面喵喵地叫。牠忘記了牠幼小生命中的坎坷,忘記了那個把牠塞進還書箱的惡人,彷彿從那一刻起,牠要親自向救牠性命的人一一道謝。

我把小貓從書箱裡取出來到現在有二十分鐘了,這段時間足夠我思考幾件事──我曾經興起過飼養圖書館貓的想法,想要把圖書館變得更加溫馨、討喜的初衷;對於貓的食物、食具和排泄物方面的處理流程;小貓依偎在我胸口,抬頭看著我時那小臉上信賴的表情。當有人最後開口問「牠要怎麼辦?」的時候,我早已做好了決定。

「喔……」我的口氣像是剛才才想到的樣子:「也許可以把牠留下來。」