導讀─

重返解謎犯罪小說的黃金盛世

【犯罪作家】既晴

「我們必定不可忘記,」格蘭接著說,「謀殺謎案的核心目的是給讀者幾名嫌疑犯,並保證在大約一百頁之內,其中的一或多人將被揭露為兇手。那正是這個類型之美。」

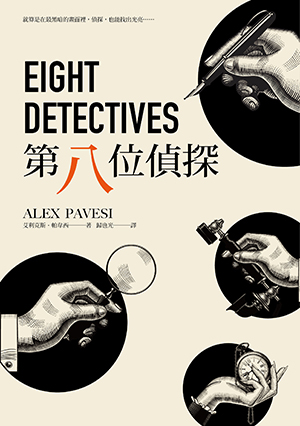

《第八位偵探》(Eight Detectives,2020)為英國犯罪小說家艾利克斯.帕韋西(Alex Pavesi)的第一部作品,當讀到他藉由書中主角之口所說的這句話時,不禁令人聯想到綾辻行人在《殺人十角館》(1987)中在第一章所揭示、被認為「新本格浪潮」起點的宣言──

「無論是否被指為不合時宜,最適合推理小說的題材,總歸還是名偵探、大宅邸、形跡可疑的居住者、血腥的慘案、撲朔迷離的案件、石破天驚的大詭計……虛構的情境更好,重要的是能享受推理世界的樂趣就可以了。不過,必須完全合乎知性的條件。」

事實上,由於《殺人十角館》由專事古典解謎小說發行、翻譯的「密室國際出版社」(Locked Room International)出版了英譯本《The Decagon House Murders》(2015),帕韋西亦曾在Twitter上對《殺人十角館》大加盛讚。這在在顯示,源自英美,原本在一九四○年代、第二次世界大戰結束時逐漸沉寂的這項傳統流派,在義大利、日本、法國等非英語系創作圈的傳承下,終於在數十年後復歸於英國,以嶄新的手法重新詮釋古典解謎的「類型之美」。

古典解謎流派,是犯罪小說的原初形態。以「密室殺人」為主軸的短篇〈莫爾格街兇殺案〉(The Murders in the Rue Morgue,1841)中,艾德格.愛倫.坡(Edgar Allan Poe)即以「人類的心智特徵中,有種名為『分析能力』的特質」破題,象徵一種以謎團、智力的新種類型文學於焉誕生。其後,又有亞瑟.柯南.道爾(Arthur Conan Doyle)的福爾摩斯(Sherlock Holmes)探案、G.K.卻斯特頓(G. K. Chesterton)的布朗神父(Father Brown)探案、理查.奧斯汀.傅里曼(Richard Austin Freeman)的宋戴克博士(Dr. Thorndyke)探案、傑克.福翠爾(Jacques Futrelle)的「思考機器」(The Thinking Machine)探案,為這個以邏輯/解謎為主的類型文學逐步擘建了一個完整的創作/閱讀體系。

到了「謀殺天后」阿嘉莎.克莉絲蒂(Agatha Christie)《史岱爾莊謀殺案》(The Mysterious Affair at Styles,1920)與「不在場證明巨匠」福里曼.威利斯.克勞夫茲(Freeman Wills Crofts)《桶子》(The Cask,1920)在同一年發表,將古典解謎流派從短篇小說推進為長篇小說,更伴隨「日不落國」大英帝國的殖民戰略,在全球各地傳播散佈,進而開花結果,成為日後犯罪文學史家所稱的「黃金時期」(The Golden Age)。

在這段黃金盛世中,邏輯/解謎融入故事的書寫技術達到了高度的發展,也樹立了多樣化的創作理論。首先,為了追求鬥智的公平競賽,創作者必須在故事布局、真相設計上,遵守某些特定的寫作紀律,例如隆納德.諾克斯(Ronald Knox)的〈推理十誡〉(Ten Commandments of Detection,1928)與S.S.范.達因(S.S. Van Dine)的〈推理小說二十則〉(Twenty Rules For Writing Detective Stories,1928)皆屬此類。

其次,為了追求犯罪詭計、伏線千里的極致,創作者亦融合了別出心裁的後設技法,例如約翰.狄克森.卡爾(John Dic……

more