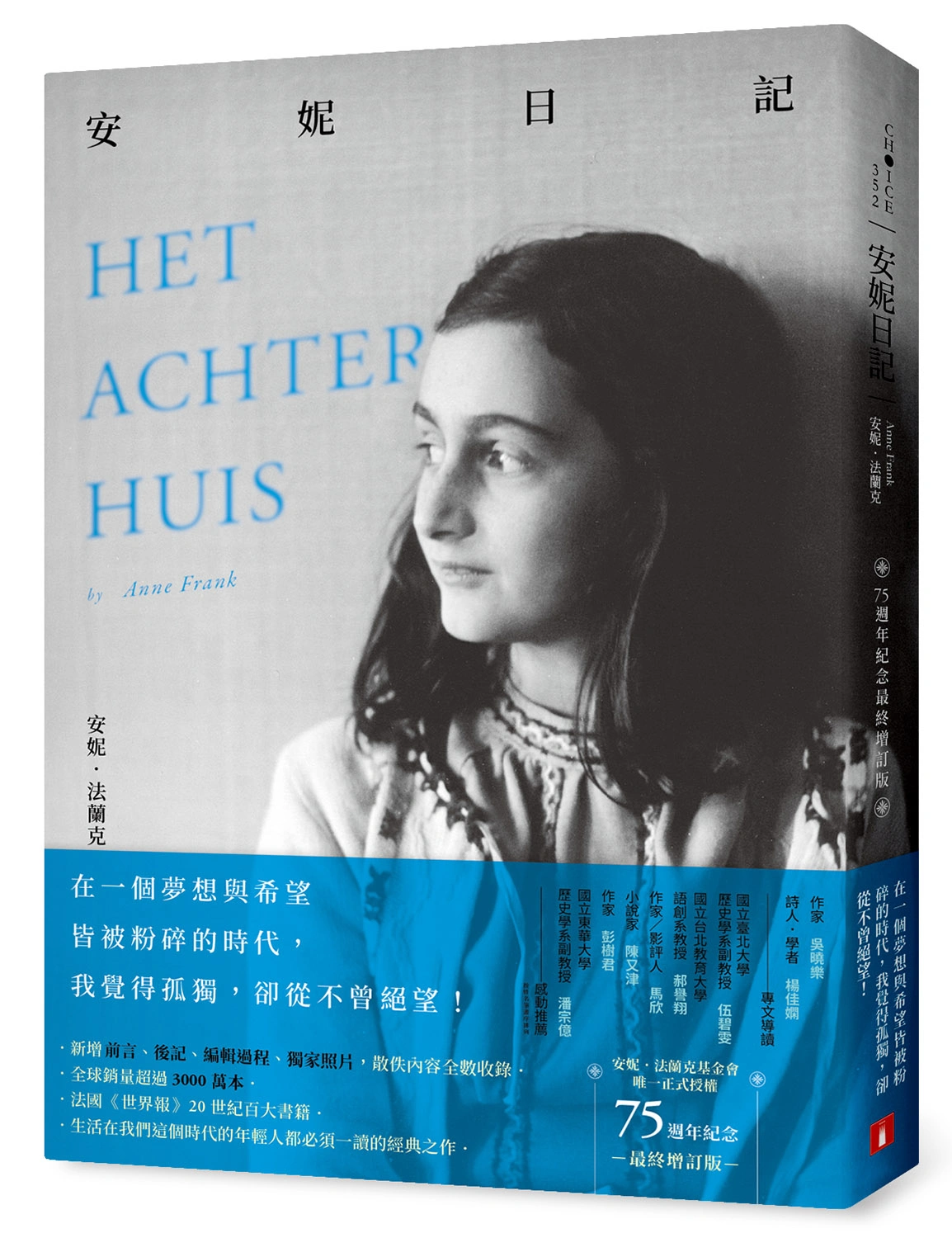

在一個夢想與希望皆被粉碎的時代,

我覺得孤獨,卻從不曾絕望!

新增前言、後記、編輯過程、獨家照片,散佚內容全數收錄!

全球銷量超過3000萬本!法國《世界報》20世紀百大書籍!

生活在我們這個時代的年輕人都必須一讀的經典之作!

安妮.法蘭克基金會

唯一正式授權

75週年紀念

最終增訂版

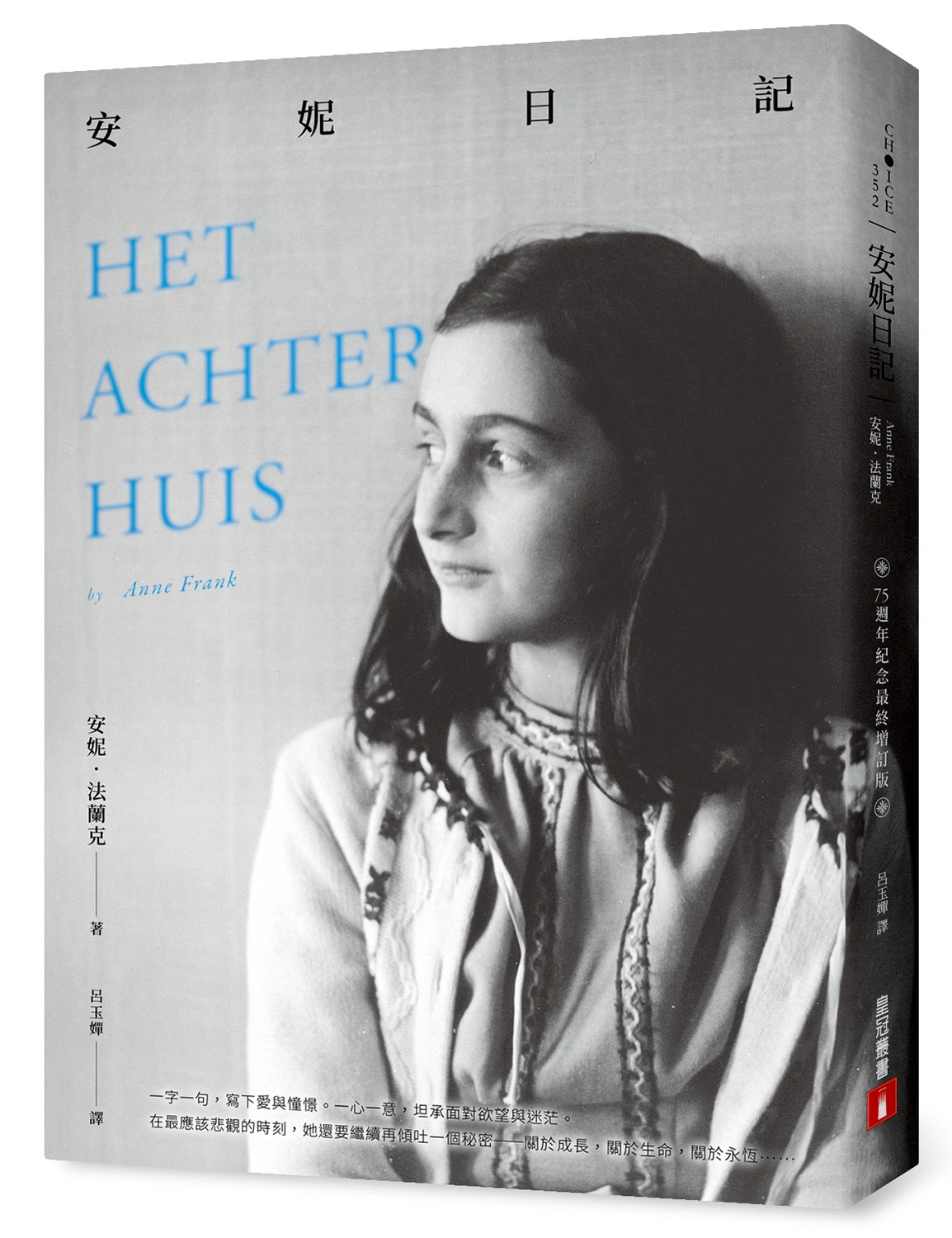

一字一句,寫下愛與憧憬。

一心一意,坦承面對欲望與迷茫。

在最應該悲觀的時刻,她還要繼續再傾吐一個秘密──

關於成長,關於生命,關於永恆……

希望我能告訴你所有的秘密,因為我從沒有信任過誰,

希望你能成為給予我慰藉與支持的重要源頭……

1942年,安妮.法蘭克剛滿13歲,她的生命發生了翻天覆地的改變……這一年生日,她收到一本紅白相間的布面日記本;但也正是這一年,她跟家人被迫離開原本的家,搬進父親工作大樓中的「秘密基地」。在隨後長達兩年的時間裡,安妮與家人足不出戶,靠朋友接濟為生。在狹窄的密閉空間中戰戰兢兢地過日子,盼望著戰爭早日結束。

但不管日子多難熬,都無法阻止安妮的作家夢,她善良而坦誠,敏感又早慧,不論是戰火中的心路歷程、與家人之間的衝突掙扎,還是青春期少女成長的萌動與渴望,安妮全都分享給一個名叫「吉蒂」的女孩,儘管,她只活在那小小的日記本之中……

《安妮日記》於1947年首度發行,被譽為「改變世界的10本書」,《時代雜誌》更將安妮選為二十世紀百大人物,多年來她的事蹟不斷被改編成電影、舞台劇和漫畫,受到後世的紀念。戰爭看似遙遠,卻從未消失;和平看似日常,卻又無比脆弱,安妮寫下的一字一句,都是大時代的見證,而她成長的一點一滴,都將成為照亮黑暗、改變世界的人性之光。

各界名人強力推薦

名家推薦:

【作家】吳曉樂、【詩人、學者】楊佳嫻 專文導讀!

【國立臺北大學歷史學系副教授】伍碧雯、【國立台北教育大學語創系教授】郝譽翔、【作家、影評人】馬欣、【小說家】陳又津、【作家】彭樹君、【國立東華大學歷史學系副教授】潘宗億 感動推薦!

成年人總是支配著時代,霸佔著歷史舞台的中心,但是《安妮日記》迫使成年人必須靠邊站,讓一位少女發聲。幽暗與暴力無法禁錮安妮的心,她努力找尋希望、積極想像未來。雖然時代沒有給她長大的機會,歷史卻永遠鐫刻著她的名字。

――【國立臺北大學歷史學系副教授】伍碧雯

孤立、戰爭、密室的齟齬……安妮所見的不公不義,如今依然陰魂不散。新版本終於讓一個平凡少女得以不經刪改,誠實說出她所有想法。這是她唯一生還的父親、讀者與研究者的守護,也是時代還給她的公道。

――【小說家】陳又津

自80年前落筆以來,呈現少女純真視角的《安妮日記》,已成為全球猶太人大屠殺記憶文化一環,而此一紀念增訂版中譯本圖文,尤將引領中文世界讀者瞭解《安妮日記》經歷各版本編輯及其經典化為猶太人大屠殺文化記憶媒介,而使安妮的「聲音」終得以「走進世界」而為「世人聽見」的歷程。

――【國立東華大學歷史學系副教授】潘宗億

© 2023 皇冠文化集團 All Rights Reserved. 地址:台北市敦化北路120巷50號 電話:(02)2716 - 8888 統編:86008945 皇冠文化出版有限公司 服務信箱:service@crown.com.tw