內容試閱

導讀

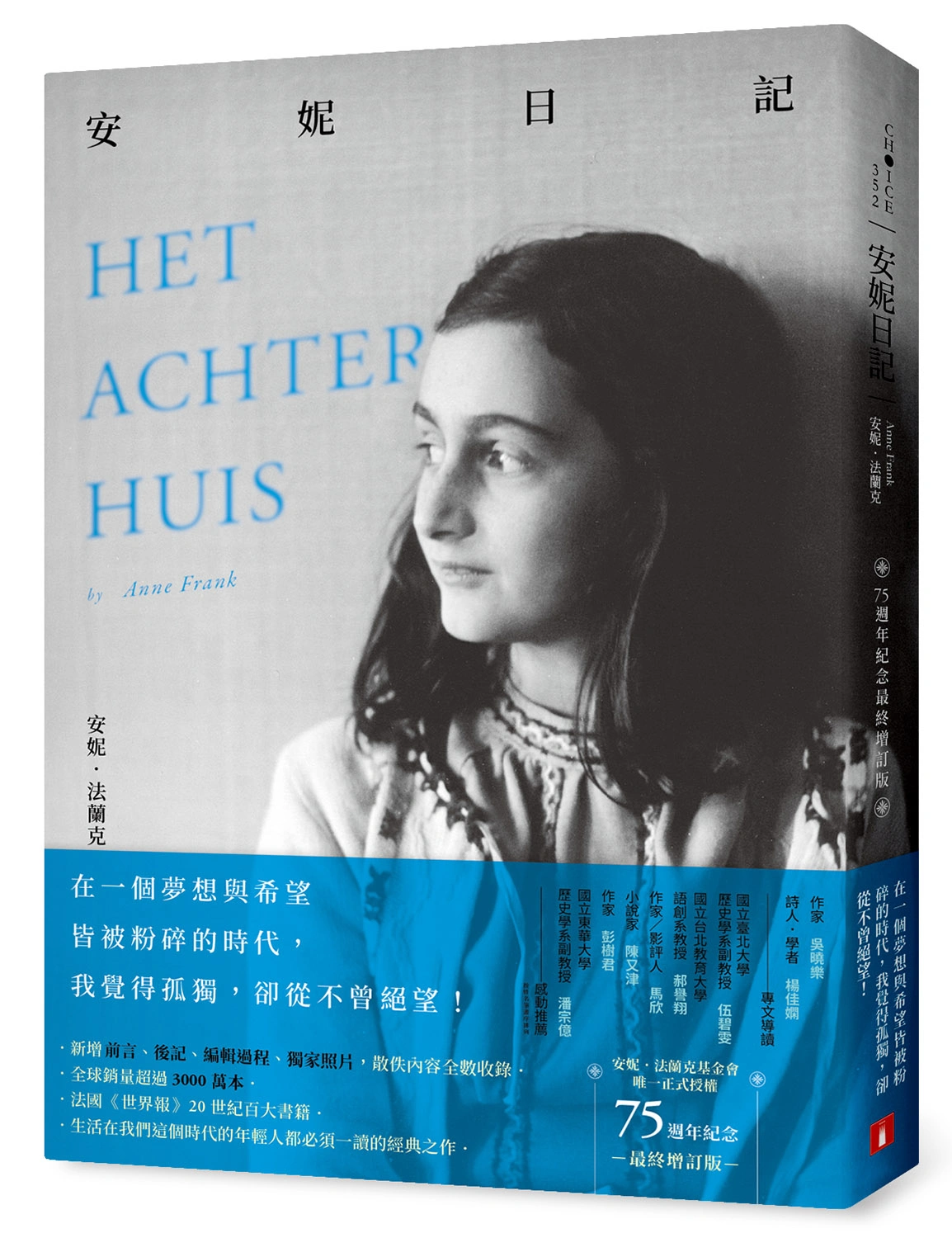

銘記大屠殺,莫忘少女曾經的青春

作家 吳曉樂

拜訪柏林,第二天按照計畫,前往猶太博物館。那是我見過最壓抑的建築物之一,冰冷的金屬牆面如刀鋒,壁面不規則橫陳突兀的黑色線條,遠看像是一道道鞭傷。若你進入博物館,看到光塵自那些縫隙灑落,你將後知後覺,傷痕,但不只是傷痕。玻璃櫥窗內展覽眾多,其中有一類別難以定義,勉且稱之為「遺物」。有學徒在師傅被送入集中營之後,謹慎地保存師傅的生財工具,希望一日師傅自集中營歸返,能儘快與生活接軌。也有與手足被送往不同集中營的遇難者,提筆寫信問候,但收件者生前始終沒能接受到這股暖意的輕拂。每一陳列都讓人感覺到鼻子緩緩淹進灰燼,呼吸困難。旁邊的字牌會註記他們於何年,死於哪一集中營,原因是槍決、病逝抑或不明。我與朋友取消傍晚行程,在博物館待到閉館。回到旅館,沒有多做交談,很有默契地等待那盤據著胸腔的反胃、噁心與虧欠,徐徐散去。再讀《安妮日記》,我一下子就墜入那天的心境,就像數百萬的猶太人,我們得知他們的存在,是從尾聲伊始。安妮.法蘭克也沒有回來,她在集中營嚥下最後一口氣。要以怎樣的心情,靠近這本日記?我想起那些剛硬的縫隙,你必須走進去,才能發現創/傷的兩面性;你不能老想著置身事外,這對安妮、對猶太人,對你,多可惜。

安妮父母是標準中產階級,家學背景殷實,父親更是經商有成,即使如此,仍逃不了納粹的羅捕。安妮起先被送往猶太學校就讀,生活仍有風花雪月、同儕趣事,然而,莞爾未久,我們轉瞬間意識到那是走入洞穴內之前,一次難得漫長的回望。繁瑣的限制逐步壓境,蠶食鯨吞了猶太人的日常。一紙召集令打亂節奏,逼迫安妮一家人加快逃亡的腳步,躲入父親奧圖.法蘭克在荷蘭辦公室後方部署的密室。密室全體成員法蘭克一家人、丹恩一家人,以及後續受邀加入的杜瑟爾牙醫,成了安妮罕有的、觀察及書寫的素材,她敏銳明亮的眼睛在這幾個人物流轉,情緒多遷,有時也做出苛刻的評論,衡量他人,亦反度自身,日記裡保存了她精彩的思辨流路,也呈現出安妮在物理視野深受侷限之下,精神內裡仍翻疊出簇新局面的才華。

密室資源有限,哪怕是一張桌子,仍舊必須制定時間,輪流使用,在界線模糊的黑洞,日記是安妮唯一擁有的物件,幾乎可以把日記視為安妮「自我」的最後一道防線。安妮顯然把日記視為忠貞的友伴,喚之「吉蒂」,聲腔也飽含感情,還會為了寫太多糟心事、主題重複而致歉。像是嘗試以筆墨建構一個人格完整,且如她一樣愛好思辨的靈魂。我們從中能夠推敲出安妮有多麼寂寞,成員不足以,也不適合組成一名青少年仰望的「同儕」;此外,安妮喜愛表達自己,卻必須抹滅個人存在的痕跡、不輕易發聲。為了防止行跡曝光,密室生活注重集中管理、齊一秩序。無處可去的安妮,寄情於書寫,「最讓我感到安慰的,是能夠寫下所有的想法和感受,否則我一定會窒息」,在大屠殺主題的主流文本,安妮演示了「袖珍,依然貴重」的敘事。她寫苦難,寫甘地,寫戰機飛過天空;也寫與家庭成員相處不睦,自我的矛盾,性的好奇,初開的情竇,身體月經變化等等。

避難中期,密室成員時常就物資分配產生齟齬。收聽廣播各抒己見,對於盟軍戰略的莫衷一是反映出殊異的觀點。稠密的相處使得交談日益困難,還得擔憂外界的反猶思想是否滲透一路走來支持他們的朋友。瀰漫恐懼的環境催促了心智的演化,不過兩年,安妮的內心飛快重建,跳躍,與突破,她時常回溯日記,留下恍若隔世的註記,其中有一則,安妮重讀初入密室的書寫,留下一句「我現在寫不出這種事」。我個人以為,這是整本日記至為沉重的控訴,即使安妮竭力維繫開放心胸,但她仍然,無可避免地、被永久剝奪了什麼。

安妮引領我們認識,世界看似傾圮,塵土底下仍有盎然生機。她未曾停止追尋被傾聽、被了解,她對自己寄予厚望,希望人們不要只就社會關係的定位而看見一個人,而應該從本質出發。很難不對安妮思考、覺察之深邃,肅然起敬。她從跟父母的相處感受到情感的困難,「故意造成他人深刻的痛苦,還聲稱是愛對方的,這是卑劣的行為」,她對於戰爭也有熟練的理解,「沒有哪一個國家會平白無故犧牲自己的人民,為了其他國家的利益」,她甚至聲張女性權益,「我相信,在下一個世紀,生育是女人義務這種觀念會改變,取而代之的是對所有女人的尊敬與讚賞」。當我們一步步喜歡上這個果敢、誠摯,嘴巴有點刁的安妮,我們自然得迎接,整本日記最後一句所引發的痛苦,「安妮的日記到此結束」,我們如夢初醒,倏地想起了故事的結局。這句話自然不是由安妮寫下,安妮並不能預料她的日記斷裂在此處,而是由出版編輯補上。

安妮的父親奧圖.法蘭克,密室成員唯一的倖存者,「繼承」了安妮的日記手稿,戰後三十五年,他竭力維護、發展這本日記。他曾說過,「正常家庭關係中,成名父母的功績,由子女去繼承跟延續。在我的情形,角色卻倒轉了」,安妮時常在日記抒發對父親的愛,奧圖的餘生亦不負這樣的深情。此書收錄了〈安妮.法蘭克的遺產〉,安妮之家開幕典禮上,這位父親激動得必須告訴記者,「請原諒我,我無法再次討論戰爭期間在這裡發生的事,那對我而言太難了,我說不出口。」我感受到命運施加於個體上的重捶,也想到另一本處境對調的書《而你,沒有回來》,這本書,亦曾教我領悟倖存者開口之艱難。作者瑪賽琳.羅立登-伊凡斯,生於一九二八年,長安妮一歲,十五歲時,她和父親分別被逮補,進入集中營。女兒生還,父親如同書名,再也沒有回來。七十幾年過去,遲暮之年的女兒終於決心書寫她的情感。她回憶父親曾努力得到紙筆,託人輾轉送來一張小信片,她記得第一句「我親愛的小女兒」與信末的署名,中間的四五句倒是忘得徹底,但她也不執著憶起,因「記憶」,有時也是殘忍的。

普利摩.李維曾在最後一部作品《滅頂與生還》結語吐露,他以為集中營倖存者經驗,正面臨危機,「我們讓人覺得不合時宜,無人傾聽。但是我們必須要讓人傾聽:撇開我們的個人經驗不談,我們是極其重要、出人意表的那個歷史事件的集體見證,因為出人意表、無人預見,所以格外重要??這件事既然曾經發生過,就有可能再次發生,這是我們要表達的核心意旨」。這些年,歷史巨輪轉啊轉地,似乎轉回原點,極權強人登上舞台,發動暴力。李維主張的「不合時宜」,諷刺地隨著烽火再燃而緩解,人們不禁羞赧自問,悲劇奈何一再重演?若豎耳傾聽,安妮早已做出迴響,「人的心中有毀滅的衝動,有暴怒、謀害與殺人的衝動,除非所有的人── 一個也不能例外── 經歷徹底改變,否則戰爭會持續打下去,小心翼翼打造、培育與成長的每一件事,都會遭到破壞與摧毀,一切只能重新來過」。

最後,介紹二○一八年一則新聞,透過數位技術,學者們破解了安妮以牛皮紙黏起的第七十八頁、七十九頁,內容讓研究人員忍不住失笑,原來安妮在那兩頁談了性,嫖妓,與黃色笑話。這新聞提醒我們,銘記大屠殺,更莫忘少女曾經的青春。謹以安妮的句子,期許在疫情與戰亂中,不得安寧的一代,找到與動盪共存的勇氣:「只要能無畏地凝視天空,你就能明白你的內心是純潔的,你會再度找到快樂」。