內容試閱

推薦序──精巧的精心設計

資深影評人、名譯者/景翔

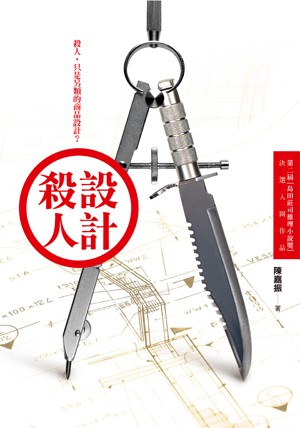

第一屆「島田莊司推理小說獎」的得獎作品《虛擬街頭漂流記》中,作者把推理和科幻兩種類型相互融合,營造出全新的書寫形式與風格,也成為具指標性的得獎原因之一。因此第二屆的參賽作品中,很多作者都加入某些學術理論,如神學、哲學、心理學等等來鋪陳案情或破解謎題;也有一些作者結合其他類型,如奇幻、冒險、歷史、武俠等不一而足,甚至出現類似電玩遊戲的結構與趣味。而陳嘉振的《設計殺人》則維持了推理小說的傳統風格,再加入「設計」這個元素。

設計這門學問,當然也可以稱為一種特殊的專業知識。將專業知識寫入大眾文學作品中,是很受讀者歡迎的常見手法。專業知識不必是艱深的學術理論,可能是引人興趣卻未必會去研究的東西,例如京極夏彥的作品中常討論的妖怪傳說,或是接近生活的諸多問題,如約翰葛里遜在《造雨人》中檢視保險條例,或如宮部美幸在《火車》中探討的塑膠貨幣的問題,乃至於如岡嶋二人在《寶馬血痕》裡所談論的賽馬幕後等等……以深入淺出的方式,讓讀者在閱讀時兼有「學習」的效果,也更達到開卷有益的目的。

不過陳嘉振在《設計殺人》一書中,使用「設計」此一元素卻是更為徹底。從書名開始,全書先依所謂「產品週期」的四個階段分為「發表、成長、成熟、衰退」四部,再細分為十六章,每章的標題都是一條設計法則,而內容則不僅和標題緊密結合,而且渾然天成,毫無勉強和牽就之感。

兇手是設計師,受害者多半也和設計公司有某種關係,警方又請了設計師來協助辦案,陳屍現場經過設計以符合某些設計理論或經典的設計作品,或許是某些讀者可以想見的手法,但連兇手「簽名式」的變化過程都符合設計的法則,而最後的結果和目的又大出人意料之外,就不能不佩服作者的用心「設計」了。

作者在第二章就先揭露兇手的身分,實在是一個優劣互見的大膽決定。這樣的做法,優點在於讀者站在旁觀者的立場,洞悉雙方一切的行動,但兇手與警方彼此並不知對方的想法如何,因而在相互猜測下攻防,而一切了然於胸的讀者則不免會感到懸疑和緊張。劣勢當然是早知兇手身分,在警方推出結論緝兇時,便失去了驚喜之感。但陳嘉振扭轉此一劣勢的辦法,是雖然識破兇手,全案卻未完全破解,而等到真相揭露,又再衍生出案外案來,而有進一步的最後轉折。

全書在詭局的設計和謎題破解上都有極佳的成績,當然也有可以更好的地方,如最後真相的偵破來得有點突然,而比較之下原始的犯案動機也顯得小了一點。不過以人的心理和情緒而論本來就很難測,尤其崩潰或爆發的「臨界點」之高低,確實也不能定於一尊。對於全書的精巧設計來看,也算瑕不掩瑜。

在台灣推理作家中,陳嘉振的創作力可謂十分豐沛。他的第一部長篇推理小說是曾在《推理》雜誌連載過的《布袋戲殺人事件》,和第二本推理長篇《矮靈祭殺人事件》一樣,都選擇特有本土文化為題材,以突顯出「台灣的推理小說」的特色來。第三本推理長篇小說《不實的真相》以轟動一時的蘇建和案為藍本,檢討冤獄和法律問題,並以之角逐第一屆「島田莊司推理小說獎」,雖然在複審後未能進入決賽,但一謎數解且都能言之成理的設計給評審留下深刻的印象。除了推理長篇創作之外,陳嘉振也以推理題材寫成電影劇本《雙重對決》參加新聞局年度優良劇本甄選,榮獲佳作獎。這一次以他的第四部推理長篇《設計殺人》再度競逐「島田莊司推理小說獎」,終於入圍決選,除了可以看出他的用心和努力之外,也讓我們對他的未來發展有更多的期待。