內容試閱

這裏又最荒疏,矮牆瓦房後零碎的麻將聲,只更顯得不知歲月,更悠慢遠離世事之中心。倘一個人經過了抗戰的顛沛,經過了四九年的迢迢遷徙,頓時覺得老了,只想頹唐的打發衰年歲月,歪躺在藤椅,蹺起二郎腿看看晚報,泡上一杯香片,哼兩句戲,吐他一口釅痰,打個四圈麻將,那世界上沒有一個地方比得上這裏,永和。倘有小孩想逃家,逃離父親的鞭打,或是在學校被同學毆了,心中有無限的怨苦,想到一處荒涼所在找尋自己海闊天空的夢境,那他能夠找到最好的地方,在那年代,是這裏,永和。

假如在台北開不成像樣的館子,這裏正是烤烤燒餅、磨磨豆漿以之營生的小地方。甚至只是在湫隘家裏蒸好饅頭裝好木箱蓋好棉被騎上單車沿街叫賣的流動生計之適當小鎮。這裏也是在台北無法開成診所,只能白天在台北大醫院應診、晚上在家看看小兒感冒的西醫之小鎮。並且也是未必有中醫執照卻又醫術精湛能夠懸壺濟人的中醫之小鎮。

比之於其他的台北縣小鎮,永和最晚熟。它不比士林鎮(六十年代士林當然還只是「鎮」)古風文雅,倚山襟水;也不比三重、新莊之小型工商業蓬勃,人煙稠密;更不比板橋的幅員開展,基業雄厚,頗有縣治氣派。端看通往這三地的橋樑───中山橋、台北橋、光復橋───便都比永和的中正橋要壯麗得多。

中正橋與它們比,只像是一座便橋,難怪徐鍾珮四十年代的文章〈發現了川端橋〉(中正橋的原名),必須因它小而偏僻的去「發現」。

它甚至不通鐵路,固然沒有士林、板橋古典通衢之重要。也比不上景美、新店因有短程鐵路而顯現都市延伸之意指。更別說永和之無鐵軌顯然是不具產業的表示。

永和便因太多的先天不足,使它得而成為五十年代中期以後的一處奇特天堂。當然,這天堂只維持了近二十年,可以說,到了七十年代中期,原先的永和便丟失了。

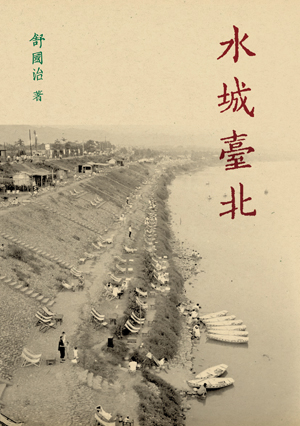

永和原來和台北沒有什麼關係。它原是北行的新店溪打一大彎而廓成的溪旁大洲,溪以東、以北是台北市。一九三八年川端橋(今中正橋)未建前,溪以南極少人煙,乃它是無垠沙洲,隨時與水爭陸、隨水沉浮。前幾年台北市水源路、同安街口那一大幢日式木造二層樓房未遭火燬前,可以想像六、七十年前自那樓台南眺河景與河後遠處平闊無盡的樹草荒景應是何種情味(當然水源路的堤基那時沒有如此高)。倘有所謂的「北部八景」,而又硬要賦予永和一項「網溪泛月」,則自這處日式木造樓台上當是最可體會。雖然「網溪泛月」之品題多半來自網溪老人楊仲佐(畫家楊三郎之父)本世紀十年代建其別業於今永和博愛街七號位址後養蘭作詩、時與文士酬唱而致。