內容試閱

推薦序

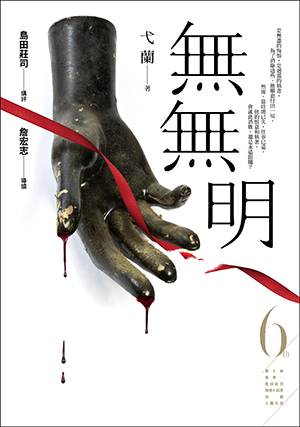

華麗的演出──我讀《無無明》(本文涉及部分情節設定,請自行斟酌閱讀)

PChome Online董事長/詹宏志

作為帶著娛樂效果的推理小說,《無無明》的開場可說是無比的「壯觀華麗」(還是我應該說它是「煽情聳動」?),好像是一部彩色大銀幕的快節奏電影,布局嚴謹縝密,情節高潮迭起,這在我讀華文世界推理小說的經驗裡,是非常少見的精采作品。

小說一開始,一位清晨遛狗散步的路人在河堤橋下發現一具屍體,但很快地也更駭人地,路人發現那不是一具屍體,那是一具沒有頭的假人模特兒,加上一顆真正的人頭,充滿話題的案子立刻在社會上和媒體上炸了鍋。故事開場就是這樣兇殘恐怖的分屍案件,但小說家變本加厲,片刻不容讀者喘息,繼續描寫被分屍的受害人其他身體部位的出現,每一屍體部位都伴隨著一個缺少該部位的木製人體模特兒,棄屍的場所分佈廣闊,散落在各種不可思議的地點與場合,也都牽連了若干似乎毫不相關的人。

兩位辦案成績出色的檢察官被分派來偵辦這個棘手的謎案,他們一位是男性,一位是女性,一位是動態的現場派,一位則是靜態的安樂椅派;加入辦案的,還有一名敬業的警官和一位敏銳的刑事鑑識人員,他們的性格與背景都不相同,辦案的手法也迥異,但都必須用他們最拿手的方法與專業,以及他們的獨特視角,加上鍥而不捨的執著態度,投入案情的解謎。

包括分屍的詭譎案情,包括辦案者的對比特質,這些故事中的設定都是充滿戲劇效果的。但光是這樣說,我們可能還低估了作者鋪張故事架構的企圖與能力,因為接下來小說的展開與進行,實際上比這個波瀾壯闊的開場還要複雜。讀者一頁一頁跟著兩位檢察官分頭走進了迷宮般的案情,相關的故事支線一一浮現,我們將要發現,屍體極可能不只一具,兇殺案也可能不只一樁,故事像是個「大餅包小餅」的多層結構,出現的屍體似乎掩護了另一具屍體,而出現的謀殺案則好像暴露了另一件謀殺案,這到底是怎麼回事?兩件案子(或者不只兩件?)之間有什麼關聯?兩位死者(或者不只兩位?)究竟有什麼關係?刻意製造聳動話題、高調彰顯案子的兇手究竟想說什麼話?達成什麼效果?揭露什麼隱情?

小說當中調度了許多個快速更迭的場景,時間跨度超過了十五年(有些當事人早已去世),而涉及案情的主要角色恐怕也有十幾位(甚至還包括了一整個小鎮),作者這種控制場面的描寫能力是成熟而驚人的。但故事本身也有多重意義,小說裡隱藏一個社會對低智人物的霸凌悲劇,作者其實是有強烈的控訴意識的。小說也涉及犯罪心理的委婉探討,幾位當事人詭異的行為動機,也給了這部小說多了不少值得討論的話題。

這是一部情節豐富、結構複雜的小說,當中包含的情緒愛憎也強烈分明。在評審過程裡,不同背景的評審不免用「現實的角度」討論其中部分情節是否真實可行(因為有些設計是過分巧妙了),我們的結論是有疑慮的;但這些疑慮倒過來說明小說作者的成功,他讓我們情感介入其中,又覺得大部分情節幾乎都是真實可信的,這反讓我們對部分真實性存疑的情節耿耿於懷,如果不是他已說服了我們,我們又怎麼會這麼斤斤計較呢?