內容試閱

荷蘭──異鄉人的家鄉味

老實講,荷蘭的國家形象與美食並無多少關聯。這個低地國由於深受基督教喀爾文教派的影響,民族性務實而儉樸。在傳統精神上,塵世種種享樂並不是荷蘭人追求的目標,反映到飲食,實惠而營養的原則就被奉為圭臬。相形之下,菜餚精美與否也就不那麼重要了。不少荷蘭人就承認,他們是「為了活著而吃」(eat to live),而不是「為了吃而活」(live to eat),在這一點上,荷蘭顯然大不同於講究飲食的法、義兩個美食大國。

然而,自二次大戰後,荷蘭從戰火的摧殘中迅速站起,愈來愈富有,加上近年來基督教保守派的勢力逐漸減弱,荷蘭人慢慢地重視起吃這件事情。談到飲食,荷蘭人往往謙虛而誠實,承認荷蘭菜並不以精緻取勝,更不會認定天底下就屬荷蘭菜最美味。凡此種種,都促成荷蘭當前飲食文化多元的面貌。

不管荷蘭人是不是真懂得怎麼吃外國菜,但他們起碼有興趣去嚐試,各國的食物和餐館因而都得以在荷蘭找到一席之地。而熱愛旅行的荷蘭人回到了自己家裡,也很勇於挑戰烹飪異國菜色,有些人下起廚來也還真有模有樣。約柏有位老同學就以能燒一桌印尼菜而著稱於親友間,我們都很喜歡應邀到他家吃飯,大啖他親手做的香辣印尼餐。

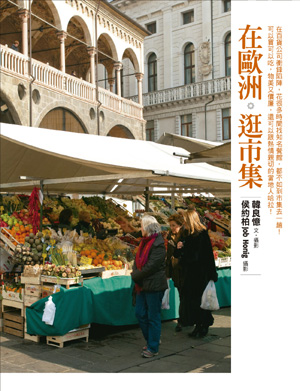

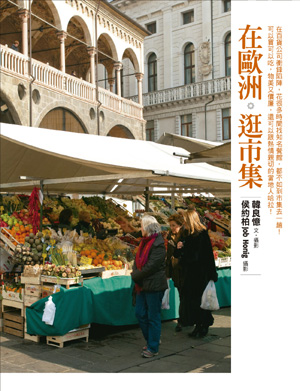

愛好美食的旅人來到荷蘭,不妨多試試不同國籍的餐廳,尤其是來自鄰近地區的歐洲和中東菜。如果想要更深入了解荷蘭當前的日常飲食趨勢,體會荷蘭常民生活的面貌和文化,在參觀過紅燈區、風車和博物館等風景名勝後,請務必去傳統的露天市集走走,在市集上買點新鮮的食材,然後野餐或在下榻處的小廚房(有的話)大展身手。相信你在逛了市集以後,會跟我一樣,發現荷蘭飲食乃至人情之美。

阿姆斯特丹北市場Noordermarkt──閒散的波希米亞風

雖然北市場並不是阿姆斯特丹最大的市集,但坐落在約旦區(Jordaan)的這個有機農民市集,在我心中卻是阿姆斯特丹逛起來最舒服的露天市場。

說不上來到底是什麼吸引了我,說不定是廣場上濃蔭蒼翠的椴樹,也說不定是市集上交易活絡的氣氛,仔細尋思,更可能是那裡的人吧。

我站在市集靠王子運河的那一端看過去,攤販也好,逛市集的人也好,還有正在吹奏薩克斯風的街頭藝人也好,幾乎人人的臉部線條都是放鬆的,雖然市集人潮摩肩接踵,川流不息,我卻看不到有人露出一絲火氣,整個市集裡洋溢著一股如節日般歡樂的氣氛。

在上一世紀八○年代末以前,荷蘭並沒有有機市集或農民市集,幾位甚有遠見的阿姆斯特丹人看中了約旦區的一個小廣場,那裡每週六早上原有熱鬧的鳥市,可是到了那當兒盛況已不再,廣場一片清寂。有人說,反正場地空著也是可惜,何不開放給農民出售自家種植的有機農產?一來可以帶來人潮,振興社區經濟;二來可讓小農免除中間剝削,得以生存,何樂不為?

這概念愈想愈可行,於是一九八七年六月,荷蘭第一個農夫市集就在北市場誕生了。初期規模很小,只有九個攤位,卻立刻引起注意,人潮不但來了,浪頭還愈來愈大。不光是約旦區的街坊鄰居,老饕與有機產品的愛好者紛紛從阿姆斯特丹各個角落湧來,如今更有不少人從外縣市專程前來(好比我和約柏),聞風而來的外國遊客也愈來愈多,他們在這兒終於得以浸潤在觀光區找不到的實質生活感當中。

週六的北市場如今有二十多個食品攤位,還有好幾個賣二手書、唱片、藝術電影DVD、手工飾品與民俗衣物的攤位,不過市集的主力仍是專賣蔬果、新鮮蕈菇、生肉、鮮魚、乳酪、麵包、糕餅、乾果雜糧等有機食品的舖位,大多數荷蘭顧客也是衝著這些自產自銷的農產來到北市場。

外地來的遊客沒法買生鮮農產,沒關係,這兒也有六、七家舖位賣自家做的果醬、素肉醬、日式壽司等熟食,遊客可以這攤買塊乳酪,那攤買條麵包,再來一小盒沙拉,到運河畔或綠蔭下找個好地方,野餐去。

我東張西望,目光掃過舊書攤,停駐在煎餅攤上,它是整個廣場上唯一設有座位的小吃攤,這會兒六個座位全滿了,兩位大嬸在攤後忙著煎大而薄的法式可麗餅,頭髮花白的那位手腳不大俐落,一不小心就把餅煎焦了,她默默將之鏟到一邊,抬起頭對坐在她前方的銀髮老先生道歉,請他再多等一會兒,老先生連聲說:「沒關係,不急。」大嬸遂又慢條斯理地舀了一大匙麵糊到鐵板上,我閒閒無事,等在旁邊看,這一回成功了,餅煎得金黃漂亮,看來就好吃。我要不是已在市集不遠的Belhamel餐廳訂了下午一點的座位,否則鐵定也來上一份。

我們走到廣場中央,有一黑二白三位爵士樂手正在演奏我不知其名的曲子,樂風輕快,融合了加勒比海節奏,就像這個晚春早晨的陽光和空氣,溫暖卻不熾熱,輕盈而不凝滯。一曲既畢,我趕緊將自己手上拎著那沉甸甸一布袋的山羊乳酪、荷式醃腸和杏桃果醬擱到地上,騰出手來鼓掌,順便貢獻一枚兩歐元銅板,聊表心意。

我們拾步踱往北教堂方向,打算到教堂門口、廣場一側的傳統棕色咖啡館喝杯涼的。雖然時候才剛正中午,喝酒稍嫌太早,但我打算喝杯清涼的白啤酒,就算空腹飲酒易醉也不在乎,微醺說不定更好,這麼一來,我就能和北市場那慢調子的閒散氣氛,合為一體。