七十年代台灣的文藝境氛

七十年代,已過去三十多、四十年。我的二十啷噹歲月,正值那時,不妨拉雜回憶一下當時文藝景況。

先說京劇。七十年代看戲最是過癮,乃那時已近京劇在台的黃金時代之尾聲。像孫元彬猶能演︽鍾馗嫁妹︾,不多幾年之後,便要成絕響。而周正榮亦到了他藝術最富意境之時,︽打棍出箱︾﹁我本是一窮儒太烈性……﹂的那個腐儒也非他詮釋不可。另有一人,田士林,原是票友,竟然也很難得的登上舞台唱那一齣少有人唱的︽和尚下山︾。

中華日報出版了一本很絕的小書,叫︽國劇歌唱藝術對話錄︾,由一個叫曾郁芬的留美學子,在紐約的咖啡館側耳聽到鄰桌兩個高手暢談京劇的唱唸做打等美學,日復一日以速記將之記下,竟成一書。簡直不可思議。

七十年代初最暢銷的一本小書,是中央日報社出的︽一個小市民的心聲︾,作者叫孤影,自是筆名。是一個從未出過書的﹁市民﹂,卻有感於六十年代世界各地青年之反叛與時局之波盪,抒發了深有見地的感想。

中央副刊在六十年代,閱看者甚多,至七十年代,文藝喜好者漸漸傾向於中國時報的﹁人間副刊﹂。一來或許時代氛圍已慢慢遠離了﹁公營﹂味,想要探求某種奔騰開放;二來人間副刊出了一個主編,叫高信疆,年輕喜創新,又勇於嘗試新體例,一下子將副刊的高度激震到民國以來的最高點。

電影方面的雜誌,在六十年代︽劇場︾停辦了幾年後,七十年代出現了︽影響︾雜誌。由王曉祥、汪瑩等自美國學電影歸國者發起創辦,再由在台的一些愛電影的學子如但漢章、李道明、卓伯棠、余為政、段鐘沂等持續寫稿、分擔編務,將台灣許多不能看到的國外電影得以被認識,而渴望電影新知的青年,經由這本雜誌而延展了他們的電影夢。

七十年代,有一個國片導演,原本安安靜靜的,像是不求聞達於業界,然藝術電影青年早就注意上他,便是宋存壽。早在六十年代的﹁國聯﹂時期,即拍了朱西寧的小說︽破曉時分︾,很受注目。而他七十年代的名作是︽母親三十歲︾(改編自於梨華的小說)。另有一部片,不准公映,然我們在試片室看過,是他改編自瓊瑤小說、林青霞第一次演出的︽窗外︾。

七十年代,國片最紅的導演,當是丁善璽。他拍的︽英烈千秋︾、︽八百壯士︾在當時十分轟動,不但票房上成功,也激發敵愾同仇的感動力。演張自忠的柯俊雄簡直紅極了。而藝術青年最欣賞丁善璽的一部片,則是︽陰陽界︾。片中主人公,名喚柳天素,當這三字被陰森森的呼叫著時,我們所有觀眾大氣都不敢喘一口,端的是全神凝注。

義大利的安東尼奧尼拍的紀錄片︽中國︾,要在電視上播映時,當時真是很大的一樁事體。大夥皆迫不及待的想一窺鐵幕內的大陸實況,尤其是出自西方大導演之手。

另外在電視上播出的抗戰紀錄片︽中國之怒吼︾,許多部分是二戰時由美國大導演Frank Capra主其事而總纂其成,卻極多片段由中國的攝影師(如王小癡等)當時在炮火中拍下。我們在當年諸多國際友邦之棄異下自電視上觀看,耳聽著︿長城謠﹀的配樂,心中何止是起伏二字!

紀錄片,當時台灣亦有一人,張照堂。在中視供職攝影記者,出勤採訪之餘,會以十六厘米影機拍些街頭巷尾生活實況,遂成了當年的︽新聞集錦︾,早就有太多人注意及之,後來不僅黃春明找他拍︽大甲媽祖回娘家︾,連美國的唐書璇(曾拍︽董夫人︾)到了台灣也找他擔任︽奔︾(後來上片稱︽再見中國︾)的攝影師。然他更高的成就在照相,這更是眾所周知的了。

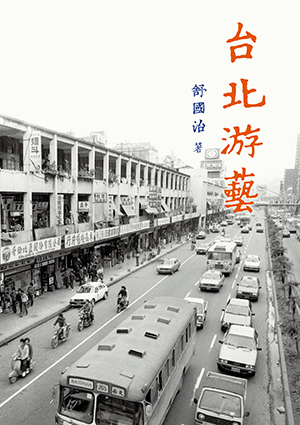

七十年代,單眼照相機有長足進步,愛好攝影者頓時多了很多。台北市各處馬路,身背照相機四處行走之士,像是行走江湖的那種風光,真是一景。

<……

more