被忽略的時代主題 王浩威

我自己喜歡旅行,也一直認定所有的人都應該喜歡旅行。就像這一刻,剛剛看完書稿想好好寫些文章的我,一方面是因為閱讀帶來的許多感觸而激動不已,另一方面其實是準備打包行李就要出發去旅行的。這兩件事都是教人緊張,全身肌肉不知不覺緊繃,所有的感覺很容易就落入反射式的動作。

但是下筆寫作的靈感,對我而言,卻是需要放鬆下來,讓思緒緩慢,然後感覺才能像百花慢慢燦放開來,召喚天地之間的靈感。即使如此,自己的思緒還是因為即將開展的旅行而蠢動不安。

暑假到了,就該好好來一趟出遊,歐洲的巴黎或布拉格也好,國內的花東或中橫也是一樣迷人。心理學的研究裡,對人們性格的分析中,有一項變數一直都公認是極為基本的,也就是對新事物的渴求強度(novelty-seeking tendency)。

有些人喜歡許多新鮮的事物,有些人則避免變化,這是這項變數所指出來的。只是我總以為這不過是相對的問題,程度不一而已。每個人都還是有基本的好奇、求變等等傾向的。直到,遇到Alan,我才知道,原來有些人如此不喜歡旅行,即使只是短距離的移動,連身體都會有激烈抗議的。

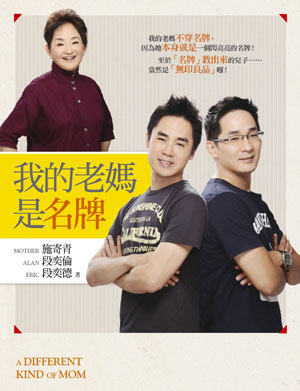

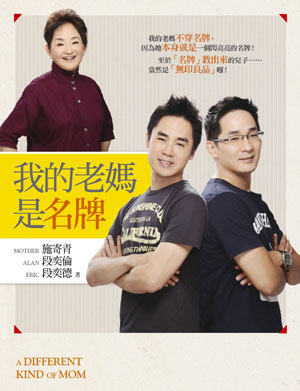

段奕倫,我習慣稱他Alan,是一九九八年回到臺灣,那一年經由他母親的介紹而認識的。Alan的母親施寄青是國內的知名人物,是女權運動的倡導先驅之一,是離婚教母,也是女性的總統參選人。認識Alan不久,弟弟Eric也回來了,也就是施寄青著名的作品《兒子看招》裡的那位兒子。

許多年來,陸續收到Alan和Eric講起他們成長故事的片段,這些談話雖然都是輕描淡寫的,但在平靜的言語中,卻經常夾帶著令人心驚膽跳的片段。生命果真像是我們經常提及的庸俗,像茫茫海洋中小小的一葉扁舟,稍一不小心,就可能命運完全不同的。聽他們講到景美找母親的故事,到加勒比海小島打棒球的神奇,在南非白人貴族學校的勢利眼,或是到了美國忽然要上大學的徬徨,一切都是教人覺得心疼而不可思議。

生命太渺小,以致於任何的遷徙都是可能遍體鱗傷的。所謂的漂泊,根本沒有浪漫的異國情調,也沒有大冒險的氣魄。至於家,根本就是只存在於想像中,只能不斷美化的一種存在。

我想起了猶太人描述自己流離顛沛的命運而創作出一個字:diaspora。是的,流離顛沛是我們之中的年輕世代還沒被討論的宿命。

每一年總會聽到有些父母在談著孩子的前途,在抱怨國內教育制度之餘,計畫著送孩子到歐美或日本,近年更有到中國大陸的。年紀也許是十一年級或更小的七、八年級,十分年輕,就準備出發。不管是暑假到普林斯頓補SAT,還是去來台舉辦的英國留學博覽會,甚至是到異國的夏令營,總之,又一個奧迪賽之旅要開始了。

也許別人投以欽羨的眼神,也許是自己也忍不住得意了。然而,不論是掩藏不住的崇拜或酸葡萄心理的不屑,都看不到注定的邊緣人命運。

這幾年來臺灣的大眾媒體開始莫名地崇拜ABC,美國生的華人,或更準確地說是歐美長大的華人。一位台南出生的女性友人,小學在新……

more