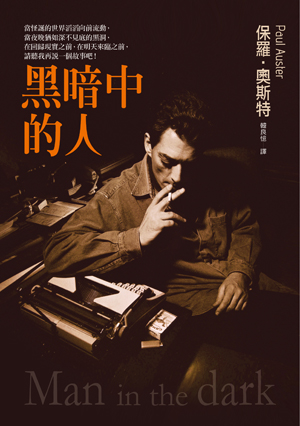

他的黑夜催眠術,我們的荒蕪世界逃脫術!

保羅‧奧斯特橫掃舊金山紀事報、波士頓環球報、美國獨立書商協會、北卡獨立書商協會等各大暢銷排行榜,公認最動人的最新傑作!

當怪誕的世界滔滔向前流動,

當夜晚猶如深不見底的黑洞,

在回歸現實之前,在明天來臨之前,

請聽我再說一個故事吧!

這是個無比漫長的夜晚,這是個只屬於布里爾一個人的夜晚。

失眠的布里爾為了度過漫漫長夜,給自己說了一個故事:故事的主人翁布里克一覺醒來,便發現自己身處在一個「全然不同的美國」──這裡並未經歷九一一攻擊事件或伊拉克戰爭,卻爆發了另一場內戰,導致物價飆漲,民生條件倒退了好幾十年。這陌生的景況是真實還是幻覺,布里克完全摸不著頭緒;他甚至接獲指示,必須親手殺害一個人,才能終止這場戰爭……

深沉的夜裡,布里爾的思緒就像一條沒有盡頭的道路。杜撰的故事未歇,親身經歷的故事卻湧上心頭,他想起曾經美好的戀愛、曾經荒唐的背叛。而此時此刻,在這樣的黑夜裡,他孤獨的家人們也各自鎮守哀傷的回憶無法入眠嗎?

然而布里爾很清楚,只要沉浸在故事裡,便不會想起那些寧可忘懷的事。守著故事,是唯一的辦法;守著故事,看結局會發生什麼事。

在天亮以前,布里克將被告知他要殺的人叫作「布里爾」,故事該如何收尾?在天亮以前,誰會走進布里爾的房間?在天亮以前,布里爾又要如何從故事與往事交錯的迷宮回歸真實世界?

保羅‧奧斯特用《黑暗中的人》為我們展現了鏡中鏡般不斷變幻的迷人世界,所有真實與想像、體驗與杜撰、期望與失落,甚至是分岔的思緒所延伸的兩種結果都是可信的存在。作者在虛實掩映的故事中,透過戰爭的集體創傷對照個人微小但椎心的痛楚,並為我們帶來溫暖明亮的希望之光:這怪誕的世界滔滔向前流動,而我們仍能找到最適合自己的生存姿態。

各界名人強力推薦

【劇場導演】Baboo、【「1976」主唱】阿凱、【詩人‧作家】林達陽、【「假文藝青年俱樂部」主唱】查拉、【作家】陳柏青、【作家‧評論家】張鐵志、【交通大學外文系教授】馮品佳、【詩人‧劇場導演】鴻鴻──不眠推薦

小說中的美國是我熟悉的美國,強大又曖昧,孤獨的主人翁在其中奮力呼喊。小說中的小說中,還有另一個虛構的美國,那個美國更讓人絕望,卻更熟悉?原來孤獨的保羅‧奧斯特在其中奮力呼喊。我想說的是,每看完一頁,就對保羅‧奧斯特的寫作強度,再次欽佩不已。──阿凱

「世界是一座橋,走過去,不要在上面蓋房子。」《黑暗中的人》幾乎是重現了那座橋在暗中發光的可能性。這是屬於心有所愧之人的故事──怪誕的世界滔滔向前流動,寓有信仰意涵的靜物畫漂浮於上,誰將從橋上打撈起這一切嗎?有人相信會有──「我們唯一能做的,是抱著最大的期望。」──林達陽

放眼當今書壇,能將當今人類共同存在的困境說得如此富共鳴感的,也只有每天仍在文字中做自贖告解,甚或是苦行的保羅‧奧斯特能夠做到。──查拉

勇敢的人說故事,溫柔的人才能聽懂故事。拿起保羅奧斯特的小說,這是我這一生做過,最溫柔,也最勇敢的事情了。──陳柏青

導讀

怪誕世界/平行空間

交通大學外文系教授‧馮品佳

開車走錯了路,可以靠衛星導航重新定位,但是人生甚至是歷史的道路走岔了,是否還能夠重新規劃路徑呢?這是保羅.奧斯特在《黑暗中的人》提出的大哉問。

奧斯特選擇了一個文字工作者奧古斯特.布里爾作為第一人稱的敘事者,並且使用了「故事中鑲嵌故事」(a story within a story)的敘事策略,讓迭經變故的布里爾在夜夜難眠時創造出一個與「現實」時空平行共存的想像空間,其中居住著誤入另一個平行空間的年輕魔術師布里克。在小說中布里爾與布里克都是「黑暗中的人」:布里爾以想像故事度過失眠的漫漫長夜;布里克則生成於黑夜之中,對於自己陷入的詭譎命運始終難以掌握,在無知的黑暗之中(in the dark)摸索出路。透過布里克這個黑暗之子,奧斯特將布里爾的生命經驗與美國歷史緊緊連結,藉由類似科幻的手法在文本的空間中為個人以及國家的創傷尋找療癒的可能。

乍看之下,布里爾與他所創造出來的主角布里克迥然不同。布里爾是得過普立茲獎的著名書評家,年逾七旬,早年背叛法籍妻子桑妮亞,兩人復合同居二十餘年之後桑妮亞又罹癌逝世,留下布里爾與失婚的女兒以及失去男友的外孫女凱緹亞相依為命。布里克則是在紐約討生活的中下階級年輕人,與阿根廷籍的妻子芙蘿拉正要孕育新生命,一覺醒來卻意外進入另一個時空並捲入美國內戰,被迫暗殺在腦海中書寫/製造戰爭的布里爾以結束內戰。然而仔細梳理小說情節,讀者會發現除了兩個故事的男主角都各有外籍妻子之外,兩個故事也有個共同人物維琴妮亞.布蘭,她是布里爾/布里克中學時代暗戀的對象,是小說中的「現實」時空與想像時空連結的紐帶,也是布里克捲入了暗殺布里爾的任務的主要因素。這個神秘的女性雖然出現場景不多但卻扮演關鍵的角色,有如黑色電影(film noir)中的禍水紅顏(femme fatale),帶領布里克走上踏入黑暗之心的不歸路。

對於布里爾而言,維琴妮亞幫助他創造出布里克,給予他的人生另一個選擇的機會。布里克在面對無厘頭的人生挑戰時決定保護妻子,將懷孕的芙蘿拉送回阿根廷,自己單獨面對死亡,而並非如布里爾一樣因為新歡遺棄糟糠,因而造成終生難以彌補的傷害。布里克顯然是布里爾的另一個自我,雖然面對的問題不同,卻能做出正確的抉擇,也得到了維琴妮亞。即使最後布里爾在想像的故事中草草了結布里克與維琴妮亞,讓他們終究未能避免內戰的發生而死於戰火。布里克遭槍擊斃命的下場,可謂布里爾承認自己作為作家的失敗,在無法控制想像的世界時只好一毀了之;同時布里克之死也可以說是布里爾對於自己的懲罰,殺死了在「現實」世界只撞斷一條腿的作家。重要的是布里克短暫的生命卻讓布里爾有了重新選擇路徑的可能,也象徵性地指出文學創作對於作家而言的療癒意義。

《黑暗中的人》也是對於當代美國歷史的回應。二十一世紀的美國歷史迄今最重大的事件即屬九一一事件與美伊戰爭。美國文學在經過九一一恐怖攻擊之後,產生了許多應對這個歷史創傷的創作。奧斯特則直接消去九一一事件,以小布希與高爾競選之爭作為美國內戰的開始,讓美國國土避開外敵入侵的陰影,卻將國家鎖在封閉的空間中自相殘殺。奧斯特讓美國歷史有一個改寫的機會,拒絕接受大選結果,沒有了九一一,但是結果卻是分裂的美國。在這樣的閱讀脈絡之下,《黑暗中的人》可以說是一種另類的九一一書寫。

《黑暗中的人》也是後波斯灣戰爭的書寫。在布里爾並未形諸文字的想像文學世界裡,美伊戰爭並不存在,因此凱緹亞的男友泰特斯不會、也不應該慘死在伊拉克。小說一開始讀者就知道泰特斯已然往生,而凱緹亞也一直在為他哀悼,除了觀看老電影之外幾乎沒有行動能力。但是奧斯特刻意將泰特斯的死因以及死亡的過程留至小說尾聲方才和盤托出,足見泰特斯之死的重要性。他的死亡是凱緹亞個人巨大的創傷;而他作為一個美伊戰爭中無辜喪命的美國青年也具有深刻的象徵意義。奧斯特讓布里爾家人觀看泰特斯慘死的影像,一方面試圖回應、並複製了九一一紐約雙子星大廈坍塌影像的視覺衝擊力,一方面也強迫小說中的人物與小說的讀者一起面對美伊戰爭的後果。小說的主角布里爾製造戰爭以消解戰爭帶來的創傷與痛苦,以戰「治」戰,反諷意味十足,也表達了奧斯特強烈的反戰意識。這與小說後半布里爾回顧年輕時戰爭記憶所帶來的個人傷痛也交相呼應。

《黑暗中的人》反覆出現蘿絲.霍桑的詩句:「這怪誕的世界滔滔向前流動」(this weird world rolls on.)。時間的洪流看似滾滾前進而一去不返。然而奧斯特在小說裡也援引了十六世紀義大利哲學家布魯諾的無限宇宙說,作為平行空間的理論根據。在小說中線性時間與多重宇宙觀交錯之下產生許多循環迴路,人生與歷史的道路因而產生某種重新規劃的可能,即使不符合我們現有感知世界的邏輯,也依然能夠存在於文本的想像空間之中,啟動讀者反思個人與歷史的發想,這或許是這本小說對於當代讀者最重要的意義。

© 2023 皇冠文化集團 All Rights Reserved. 地址:台北市敦化北路120巷50號 電話:(02)2716 - 8888 統編:86008945 皇冠文化出版有限公司 服務信箱:service@crown.com.tw